담장이 스스로 목욕물 데운 건

자기몸 자유자재 사용함 증거

|

일요일 아침, 밥상머리에서 아들 녀석과 실랑이가 벌어졌다. 발단은 슬그머니 내민 공납금 통지서였다.

“아빠, 30일까지 내래.”

“너 아빠한테 빚 많이 진다.”

“무슨 빚?”

“그냥 혼자서 쑥쑥 자랐냐? 먹이고 입히고 학교 보내느라 너에게 들어간 돈이 얼만데.”

새벽별 보고 나가 저녁별 지고 들어오는 고단한 아들 녀석과 간만에 부자유친(父子有親)의 살가운 관계를 회복할 요량으로 농담이랍시고 한마디 던졌는데, 이 녀석 눈빛이 발끈한다.

“아빤 그런 것도 계산해?”

“분유 값 영수증부터 공납금영수증까지 차곡차곡 모아 놨다 이놈아. 너 밥벌이 시작하면 연리 3% 계산해 분할상환 받을 거다. 안 주기만 해봐라. 며느리 앞에서 시위 해야지.”

농담이란 걸 알아차렸는지 아들 녀석이 피식 웃으며 타이르듯 말했다. “에이, 아버지가 자식에게 그래서야 되겠어.”

“그럼, 어떻게 해야 되는데?”

“조건 없는 사랑을 줘야지.”

“뭐, 조건 없는 사랑?”

깔깔 거리며 한바탕 웃었지만 속이 뜨끔했다.

모과나무 아래에 앉아 커피를 마시면서 생각에 잠겼다. 맘속을 깊이 헤집어보아도 그 녀석에게 보상을 기대하는 마음은 추호도 없다. 그런데 왜 그런 말이 불쑥 튀어나왔을까? 시원찮은 밥벌이지만 가족을 위해 까짓것 희생하며 사노라고 은근히 생색을 내고 싶었는지도 모른다. 또, 살벌한 생존의 전장에서 공짜로 주어지는 것은 실오라기만큼도 없다는 걸 일찌감치 일깨워주고 싶었는지도 모른다. 그리고 그 밑바닥엔 턱하니 맘을 열고 덥석덥석 관계를 맺었다가 서로에게 깊은 상처만 남긴 나의 경험도 한몫 했을 게다. 이해득실(利害得失)에 따라 조변석개(朝變夕改)하는 인간사, 그 냉혹함을 일찌감치 파악해 너만은 상처받지 말라고 일러주고 싶었는지도 모른다.

그렇게 애써 자신을 정당화시키고는 자리를 털고 일어나 방으로 들어왔다. 그리고 ‘전등록’을 읽다가 또 다시 가슴이 뜨끔했다.

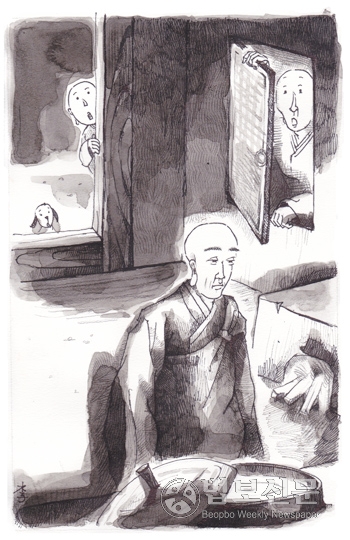

당나라 정원(貞元) 연간에 담장(曇藏) 선사라는 분이 계셨다. 스님은 마조 회상에서 참학하다가 나중에 석두 희천(石頭希遷) 화상을 만나 환하게 깨친 분이었다. 그분이 만년에 서원난야(西園蘭若)에서 지낼 때 일이다. 새벽녘, 달그락거리는 소리에 놀라 부엌문을 열어본 젊은 스님은 깜짝 놀랐다. 관절염으로 거동조차 불편하신 어른스님이 불을 때고 있었다.

“스님, 지금 뭐하십니까?”

“목욕물 덥히네.”

“왜 사미를 시키지 않으시고요?”

그러자 스님이 손뼉을 세 번 쳤다.

사미를 부르는 소리다. 영특한 사미라면 그 소리만 듣고도 뜨거운 물을 가져와야 할지, 시원한 물을 가져와야 할지, 상을 들이라는 건지, 상을 내가라는 건지, 가사를 준비하라는 건지, 발우를 준비하라는 건지 척척 알아차린다. 다들 코를 골고 잠들었을 캄캄한 새벽에 담장 스님은 어느 사미를 부르자고 손뼉을 쳤을까?

공(空)은 평등(平等)과 그 뜻이 일맥상통한다. “자성(自性)이 없다”는 것은 나와 너, 이것과 저것을 구분할 선이 본래 없다는 뜻이다. 이를 깨달은 담장 스님은 자신의 몸뚱이를 때로는 방장(方丈)으로 때로는 사미(沙彌)로 자유자재로 사용했던 것이다.

또 어느 날이었다. 부엌에서 소란이 일었다. 길이가 몇 발이나 되는 시커먼 독사가 부엌으로 기어들어와 이빨을 드러내 쉭쉭거리며 사방을 헤집었다. 소식을 듣고 스님이 달려오자 시자가 앞을 가로막았다. “스님, 위험합니다. 피하십시오.”

공 깨달았다고 자부하는 이들

공염불 아닌지 자기 돌아볼 일

그러자 시자의 팔을 조용히 밀치며 말씀하셨다. “죽음을 피하겠는가? 그가 독을 가지고 오면 나는 자비로 받아들이리라. 독이란 실다운 성품이 없는 것이란다. 독은 맞서 상대하면 도리어 강해지지만, 분별하지 않고 자비로 받아들이면 원수와 친구가 본래 하나란다”

이 말을 마치자, 그 구렁이가 머리를 숙이고 천천히 기어나갔다고 한다.

또 이런 일도 있었다. 어느 날 저녁, 어둑한 달빛을 밟으며 마당을 거닐다가 갑자기 들이닥친 도적떼와 마주쳤다. 기세등등하게 다가와 칼날을 겨루는 도둑에게 스님은 공손히 합장을 하고 따듯한 목소리로 말했다. “산골 오막살이라 살림이 변변치 않습니다. 그대로 마음에 드시는 게 있으면 필요하신 대로 가져가십시오.”

이 한 마디에 도둑들이 감동해 모두 머리를 조아리고 절을 올렸다고 한다.

담장선사는 이런 분이었다. 공(空), 깨달아야 한다고, 깨달았다고, 참 많은 사람들이 입에 올린다. 하지만 공염불로 그치고 있는 것은 아닌지 돌아볼 일이다. 대접받는 자리에서는 이 몸뚱이를 방장(方丈)으로 쓰고 싶고, 책임질 자리에서는 이 몸뚱이를 사미(沙彌)로 쓰고 싶어 하지는 않는지, 깊이 돌아볼 일이다. 정말 공을 깨달았다면, 그 자리에 이기심은 깃들 수 없다. 담장 스님처럼 내가 얻은 이익을 곧 타인의 몫으로 여겨 함께하고, 타인의 아픔을 나의 상처로 여겨 보듬는 마음이 샘솟지 않는다면, 그는 공을 말하는 사람이지 공을 깨달은 사람은 아니다.

아들 녀석과 대화하다가 뜨끔했던 것도 아마 이 때문일 게다. 세상살이의 험난함을 일깨워 조심하는 버릇을 들이게 하는 것도 물론 아비가 해야 할 노릇일 게다. 하지만 어려서부터 부채의식을 짊어지고 사는 빚쟁이로, 만나는 인연에 주판알부터 튕기고 보는 얌체로, 털끝만큼도 손해 보기 싫어 누가 다가올까 겁내는 고슴도치로 키워서야 되겠는가? 게다가 부처님의 가르침을 배우고, 따르고, 익힌다는 아비가 자식에게 “너는 나처럼 손해보고 살지 마라”고 암암리에 협박해서야 되겠는가?

맘을 고쳐먹어야겠다. 아들 녀석의 충고대로 조건 없는 사랑을 배워야겠다. 언제 떠올려도 흐뭇하고 푸근한 사랑, 그 따듯함에 절로 가슴이 아리는 사랑, 새끼의 똥구멍까지 핥아주는 어미 고양이의 사랑을 배워야겠다. 멀리서 찾을 것도 없이, 아들 녀석부터 먼저 그렇게 사랑해야겠다. 그 녀석 맘에, 또 내 맘에 환희와 기쁨이 충만하길 희망하며 열심히 자비(慈悲)의 씨앗을 뿌려보아야겠다.

성재헌 tjdwogjs@hanmail.net

[법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’ ]