번뇌 없애고 열반 찾는 것은

몸을 버리고 그림자 찾는 꼴

|

소외(疏外)의 시대라고들 말한다. 왁자지껄 떠드는 소리가 음식점과 술집에 넘쳐나는데도 다들 외롭다고 말한다. 손뼉을 치고 농담을 주고받으면서도 “내 곁엔 아무도 없다”고들 아우성이니, 그런 걸 보면 이웃이란 얼굴의 거리보다 마음의 거리가 중요한가보다. 하긴 몇 년에 한 번을 보아도 늘 어제 본 듯한 사람이 있고 사흘이 멀다 하고 만나도 늘 낯선 사람이 있는 걸 보면, 정말 그렇다.

소통(疏通)이 필요한 시대라고들 말한다. 참 많은 말들을 하고, 전화에 문자메시지, 스마트폰의 카톡으로 밤잠까지 설치면서도 다들 입을 닫고 산다고들 한다. 그 많은 말들을 주고받으면서 “내 맘을 몰라준다”고들 아우성이니, 그런 걸 보면 언어란 양보다 질이 중요한가보다. 하긴 긴 시간 이야기를 나누고도 일어서면 한 마디도 기억나지 않는 경우가 있고, 싱긋이 웃으며 손 한번 잡았을 뿐인데도 단칸방에서 지지고 볶은 형제처럼 서로의 속내가 훤한 경우가 있는 걸 보면, 정말 그렇다.

어쩌다 마음을 열 사람이 없고, 내 맘을 알아주는 사람이 없게 된 걸까? 산업화와 자본주의가 빚어낸 인간의 가치상실 탓도 있고, 정보의 전달속도에 따른 사회의 변화속도에 적응하려면 어쩔 수 없는 선택일 수도 있을 것이다. 하지만 모든 걸 시대의 병통 탓으로만 돌릴 수 있을까? 돌아볼 일이다. 혹시 가슴을 열고 다가오는 이웃을 내가 지레 밀쳐낸 것은 아닐까? 내 말을 진지하게 들어주기를 바라기에 앞서 과연 나는 누군가의 이야기에 귀를 활짝 열었을까?

세 번을 생각하고 난 뒤에 말한다면 누가 그 말에 귀를 기울이지 않고, 끝까지 들어보고 그 뜻을 음미한다면 누가 속내를 비치지 않겠는가. 소통의 부재, 아마도 진실함 없이 가볍게 말하고 성의 없이 흘려듣는 버릇 탓이지 싶다. 둥둥 떠다니는 의미 없는 말들을 엮어 구렁이 담 넘어가듯 설렁설렁 말하고 뷔페 음식 골라 먹듯 제 구미에 당기는 말만 골라 듣는 건, 상대를 존중하는 마음이 부족한 탓이지 싶다. 그래서일까? 옛사람의 글을 읽다보면 저어기 부끄럽고 또 부러워진다. 그들은 골수에 사무친 말이 아니면 내뱉지 않고, 가슴에 울리는 메아리가 아니면 답하지 않았기 때문이다. 진솔하게 말하고 정성껏 대답한 그들에게 물리적 거리와 세월의 간격은 소통의 장애가 될 수 없었다. 그래서일까? 옛사람들은 종종 일면식 없이도 평생의 지기가 되고, 편지 한 통으로 사제의 인연을 맺어 천리 밖에서 절을 올리기도 하였다. 선종 제2조 혜가(慧可)대사와 향(向)거사도 그랬다.

미혹과 깨달음은 한 길이고

어리석음과 지혜도 같은 것

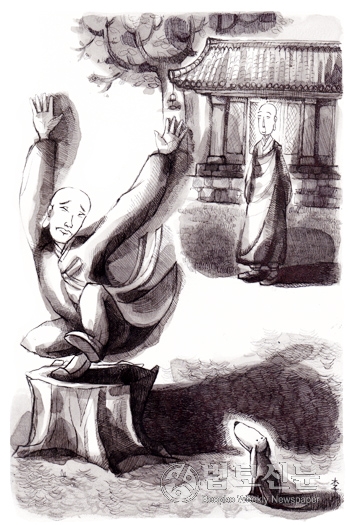

북제(北齊) 천보(天保) 초년의 일이다. 나무 열매로 배를 채우고 시냇물로 목을 축이며 숲과 들에서 살던 향 거사라는 이가 있었다. 그는 혜가대사가 크게 교화를 펼친다는 소문을 듣고 편지 한통을 보냈다. 그 편지의 내용은 이렇다.

“그림자는 몸을 말미암아 생기고 메아리는 소리를 따라 나타나는 것입니다. 그림자를 떼어버리려고 몸이 애를 쓰는 것은 몸이 그림자의 바탕임을 모르기 때문이요, 소리를 질러 메아리를 그치려드는 것은 소리가 메아리의 뿌리임을 모르기 때문입니다. 번뇌를 없애고 열반으로 나아가려는 것은 몸을 버리고 그림자를 찾는 것과 같고, 중생을 벗어나 불과(佛果)를 구하려는 것은 소리를 내지 않고 메아리를 찾는 것과 같습니다. 따라서 미혹과 깨달음은 한 길이고 어리석음과 지혜로움이 다르지 않다는 걸 알 수 있습니다. 본래 이름이 없는데다 이름을 지은 것이니, 그 이름을 의지하면 시비가 생깁니다. 본래 이치가 없는데다 이치를 지은 것이니, 그 이치를 의지하면 논쟁이 일어납니다. 그러나 허깨비처럼 진짜가 아니니 누가 옳고 누가 그르겠습니까. 허망하여 실다움이 없으니 무엇이 없고 무엇이 있겠습니까? 얻어도 얻은 바가 없고 잃어도 잃은 바가 없음을 비로소 알겠습니다. 미처 찾아뵐 겨를이 없어 이렇게나마 글을 올리니, 부디 회답해 주소서.”

‘장자’ <어부(漁夫)>에 자기 그림자를 두려워하고 자기 발자국을 싫어했던 사람 이야기가 나온다. 그는 그림자와 발자국으로부터 달아나려고 애썼지만 걸음을 옮길수록 발자국은 더욱 많아지고, 아무리 빨리 뛰어도 그림자가 몸에서 떨어지질 않았다. 자신의 걸음이 느린 탓이라 생각한 그는 쉬지 않고 질주하다가 결국 지쳐서 죽고 말았다고 한다. 향 거사는 이를 인용해 번뇌를 떨치려 애쓰다 도리어 번뇌를 증장시키고 결국 스스로를 손상시키는 어리석은 자들을 비유한 것이다.

이 짧은 편지에는 향 거사의 평생 살림살이가 녹아있다. 번뇌 밖에서 따로 열반을 구하고 중생 밖에서 따로 부처를 찾는 것은 어리석은 짓이라 꾸짖고, 번뇌의 실상이 곧 열반이고 중생의 실상이 곧 부처라는 자신의 견해를 밝히고 있다. 아니, 번뇌가 그림자와 같고 중생이 허깨비와 같음을 알기만하면 벗어나고 말고 할 것도 없다는 자신의 깨달음을 피력하고 있다.

이렇게 먼지 한 올 숨김없이 속내를 탈탈 털어 보이며 “당신이 보시기엔 어떻습니까?” 하고 혜가에게 묻고 있는 것이다. 실로 칼날을 두려워하지 않고 가슴팍을 열어 보이는 용기라 하겠다. 가락이 아름다운데 메아리가 어찌 거칠겠는가. 혜가대사는 글 잘 쓰는 서생을 불러 자신의 노래를 받아 적게 하였다.

보내신 편지 꼼꼼히 살펴보니 다 진실한 말씀/ 참되고 그윽한 이치는 끝내 다르지 않군요./ 마니주(摩尼珠)인줄 몰라 부서진 기와조각으로 여겼지만/ 화들짝 스스로 깨닫고 보면 그게 진짜 구슬이었지요./ 무명과 지혜는 평등해 차이가 없으니/ 만법이 모두 그렇다는 걸 아셔야 합니다./ 상대적인 견해를 가진 저 무리가 가엾어/ 말로 표현하고 붓으로 옮겨 이 편지를 쓰나니/ 이 몸과 부처가 다르지 않음을 관찰한다면/ 무엇하러 다시 저 무여열반을 찾으리오.

답장을 받은 향 거사는 멀리서 절을 올리고 평생 혜가를 스승으로 섬겼다고 한다.

창밖에 바람이 거세다. 향 거사처럼 뼈에 사무친 공부도 풍길 향기도 없지만 겨울이 오기 전에 편지를 한 통 써야겠다. 그간 잘 지냈냐고, 난 요즘 이렇게 지내노라고 진솔한 마음으로 그리운 벗에게 편지를 한 통 써야겠다.

[법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’ ]