세간사와 출세간사는 엄연히 길이 다르다. 승부(勝負)와 득실(得失)을 따지는 세간사를 기준으로 보면 출세간사에 충실한 이들은 ‘바보’ 소리를 면치 못한다. 그런 바보의 길을 누가 걸을까? 진정으로 그 길을 걷는 자가 있다면, 실로 세상에 드문 사람이라 하겠다.

볕 좋은 어느 가을날이었다. 그 볕 아래에서 밀암 함걸(密庵咸傑) 선사가 약초를 말리고 있었다. 그때 암자 마당으로 한 납자가 지팡이를 짚고 들어섰다. 산 아래 큰 절의 수좌 수암사일(水菴師一)이었다.

“자네가 어쩐 일인가?”

“햇살이 하도 좋아 나들이 삼아 왔습니다.”

사일은 함걸 선사가 눈여겨보면서 내심 재목이라 여기던 이였다. 삿갓을 벗고 정중히 합장하는 손끝 하나에도 그 반듯한 심성이 절로 묻어났다.

“한참 정진할 시간인데, 혼자 왔는가?”

“그게….”

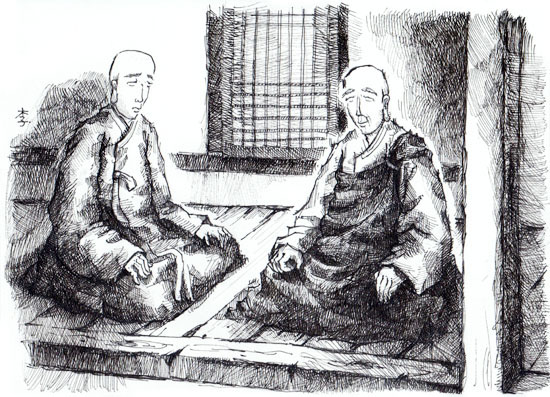

그러고 보니 사일의 안색이 평소 같지 않게 어두웠다. 함걸 선사는 사일의 손을 끌어 툇마루에 나란히 앉았다. 불그스름한 산마루가 한눈에 들어왔다.

“귀신을 속이지 이 늙은이 눈은 못 속여. 무슨 일이 있구먼.”

크게 한숨을 쉰 사일이 고개를 숙였다.

“뭐, 특별한 일이 있는 건 아닙니다.”

“자네가 한숨을 쉴만하면 특별한 일이지.”

고개를 든 사일은 멍하니 산만 바라볼 뿐, 아무런 말이 없었다.

“이 사람아, 늙은이에게 털어놓는다고 무슨 흉이 되겠나. 무슨 일인지 한번 들어보세.”

한참을 망설이던 사일이 입을 열었다.

“노스님, 큰 절에 새로운 주지, 그 사람 참 몹쓸 사람입니다.”

“자네보다 연배가 높고, 또 중요한 직책을 맡고 있는 분이야. 그렇게 비난해서야 쓰나.”

“왜 모르겠습니까. 참다, 참다, 울화가 치밀어 이럽니다.”

“벌컥 감정을 토하지 말고, 차근차근 말로 해봐.”

“부임하자마자 저를 곁눈질로 바라보더군요. 저를 따르는 납자들이 많았던 게 샘이 났나봅니다. 처음에는 그러려니 했습니다. 헌데 별 일도 아닌 걸 가지고 시시콜콜 시비를 가리려 들더군요.”

“그래서 자네는 어떻게 대응하였는가?”

“싸워서 이기는 방법 배우자고 출가한 게 아니지 않습니까? 부처님 가르침 배우겠다고 세상만사 다 포기한 사람들이니, 자기도 시간이 흐르면 스스로 돌이키는 바가 있겠지 싶었습니다.”

“그래, 참 잘한 생각이야. 그런데?”

“그래서 그냥 넘기고 또 넘기고 했더니, 이젠 아예 바보취급을 하지 않습니까?”

“뭐라 던데?”

“저더러 두려워서 꼬리를 내린 개꼴로 산다고 비아냥거리더군요.”

“그래서 자네는 어떻게 대응했나?”

“하도 어처구니가 없어서 말도 나오지 않더군요. 그냥 자리를 박차고 바람이나 쐬자며 이리 나선 겁니다.”

함걸 선사가 사일의 어깨를 토닥여 주었다.

“그래, 나를 헐뜯고 욕하는 사람이 있으면 순순히 받아들여 삼켜야지. 잘 했네. 자네 말대로 싸워서 이기려드는 건 세간법이야. 그 갈등과 번민의 올가미를 훌쩍 벗어던지자고 자네나 나나 불법 공부하는 것 아니겠나.”

“하지만 노스님, 무조건 참는 것만이 능사는 아니란 생각이 듭니다. 저렇게 스스로 돌아볼 줄 모르는 사람을 가만히 놔두면 자기가 옳은 줄 알고, 다른 곳에 가서도 또 저럴 것 아닙니까? 게다가 대중들까지 이젠 주지와 한통속이 되어 편을 가르고, 자신 편이 아니다 싶으면 온갖 구실을 붙여 험담을 하고 수군거립니다. 패거리를 지어 싸움이나 일삼는 저런 자들을 그냥 두어야합니까?”

“그냥 두지 않으면?”

“누군 벙어리라서 입을 닫고, 손발이 없어 가만히 있답니까?”

“아서게, 생각 없는 자들이 함부로 내뱉는 이런 저런 말만 듣고 경솔하게 발끈해서야 되겠는가? 게다가 한술 더 떠 나와 너를 나누고, 시비를 따지고, 승부를 겨룬다면 자네 말대로 그건 불법이 아니야. 억울한 자네 심정은 충분히 이해되지만 좁은 소견을 내서는 안 되지. 그러는 순간 자네는 부처님 가르침에서 물러나는 거야.”

함걸 선사 역시 길게 한숨을 쉬었다.

“세월이 가면 진실은 저절로 밝혀져. 그러니 흑백을 가릴 것도 없고, 나의 정당성을 밝히고 타인의 허물을 들춰 공격할 필요도 없어.”

길게 숨을 고른 사일의 눈빛이 반짝였다.

“노스님 말씀이 맞습니다.”

사일이 충고를 흔쾌히 받아들이는 모습에 함걸 선사가 환하게 웃었다.

“바보짓을 하려면 끝까지 해야지, 도중에 똑똑한척해서야 되겠나.”

사일도 따라 웃었다.

“그러게요, 어찌나 재주들이 좋은지 사실 감당하려해도 감당이 안 됩니다.”

“그래 맞아. 불법에 마음을 두고 오랜 시간 애써온 사람이라면 절대 그런 자들을 상대하지 못해. 그런 자들은 세력이 어느 쪽으로 기우는가를 파악하는데 매우 민첩하고, 또 힘 있는 자에게 아부하는 솜씨도 기가 막혀. 게다가 자기에게 이익이 된다 싶으면 온갖 방법들을 궁리하는데, 그 솜씨가 또 상상을 초월하지.

절집에 산다고 다 수행자가 아니고, 장거리에 산다고 다 장사꾼이 아니야. 권력을 추구하는 욕망을 떨치지 못한 자는 어디에 살건 음험한 마음을 품고 기회만 되면 사심을 드러내지. 잘나고 싶어 안달인 그런 자들은 시기심이 강해. 그래서 제 뜻에 맞지 않다 싶으면 대중의 뜻도 공공연하게 무시해버리지. 그렇게 권세를 휘두르면서 남을 굴복시키려 들고, 상대가 침묵하면 자신이 잘나서 그런 것이라 여겨.”

“그래서 걱정입니다. 이러다 불법이 망하면 어쩝니까?”

함걸 선사의 눈빛이 번쩍였다.

“왜 불법의 운명이 그런 자들 손에 있다고 생각하는가? 불법의 운명은 부처님의 가르침을 진심으로 믿고 실천하는 사람들에게 있는 것이야. 지금 당장 자네가 불길처럼 치솟는 분노를 잠재운다면, 불법의 운명이 바로 자네 손에 달려있는 것이야.”

사일은 자리에서 일어나 함걸 선사에게 절을 올렸다.

“그래, 바보노릇 계속할 자신 있나?”

“네, 계속 바보짓 하겠습니다.”

“이제야 숲속에서 사는 사람답군.”

파삭한 가을 햇살에 두 스님은 한참을 깔깔대고 웃었다.

[1264호 / 2014년 10월 8일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원