내겐 잊을 수 없는 양말 한 켤레가 있다. 햇수로는 거의 20여년이 넘은 양말이다. 얼마나 질긴 나일론 양말인지 신어도신어도 떨어지질 않아 버리길 포기하고 옷장 깊숙이 보관중이다. 지리산 토굴살이를 거쳐 해인사승가대학에 공부하러 갔을 때다. 어느 날 다락에서 뒤꿈치가 구멍 난 양말을 꿰매고 있는데 지나가던 도반이 나를 보고 한 마디 던졌다.

“스님, 궁상맞게 요즘 누가 양말을 꿰매 신습니까? 그냥 적당히 신다가 구멍이 나면 버려야지요.”

당시 나는 아직 멀쩡한 양말을 뒤꿈치에 구멍이 났다는 것만으로 버린다는 것은 수행자로서 도저히 용납이 안 되는 일이었다. 수행자라면 모름지기 떨어진 옷을 꿰매고 꿰매, 완전히 누더기가 된 옷을 입고 다녀야 진정한 수행자라는 생각을 하고 있었기 때문이었다. 내가 어렸을 때만 해도 호롱불 아래서 양말 꿰매는 어머니의 모습을 보는 것은 일상이었다. 하루 종일 농사일에 지친 몸을 이끌고, 밤에는 가족들의 해진 옷을 손질하시다 꾸벅꾸벅 졸던 모습이 지금도 선하다.

양말을 꿰매 신다보면 아무래도 발바닥이 고르지 않아 불편한 것은 사실이다. 예민한 사람은 신경이 쓰여 신기가 힘들 수도 있다. 나는 몇 번 꿰맨 양말 바닥이 울퉁불퉁 해지면 발바닥 쪽이 발등으로 올라오게 해서 신었다. 그런 모습을 도반들이 보면 “스님, 그러다가 양말장사 굶어 죽어요. 어지간히 하세요.” 하며 눈치를 줬다. 그 무렵 다락에서 바느질 하는 학인은 몇 되지 않았다. 스님들의 생필품 가운데 가장 흔한 것이 양말이다 보니 굳이 꿰매 신지 않아도 공양물이 자주 들어왔기 때문이다.

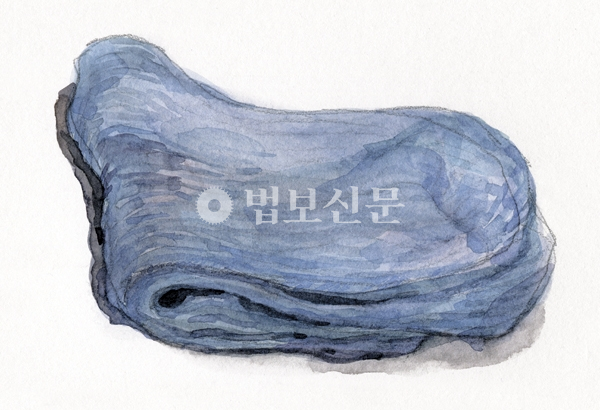

10여년 전, 인도 불적지 순례를 간 적이 있었다. 길에서 태어나 평생을 길 위에서 살다가 길에서 돌아가신, 부처님의 발자취를 현장에서 느껴보기 위해서였다. 그리고 내 나름대로의 작은 의식(?)도 준비했다. 그동안 닳고 닳아 더 이상 신기가 힘들어진 양말을 모두 모아 배낭에 넣었다. 어차피 인도 순례 길에서는 양말을 빨아서 말려 신기는 힘드니까, 신을 만큼 신고는 하나씩 버릴 요량이었다. 한 켤레 가지고 보통 사오일 신다가 오래된 벗을 보내듯이 작별 인사를 하고 성지 귀퉁이에 곱게 접어두고 나왔다. 순례를 마칠 즈음 양말 하나가 남았다. 이 양말은 해인사 학인시절부터 신던 약간 쪽빛이 감도는 지겹도록 신은 양말이었다. 이번에야 말로 너를 닳고 닳을 때까지 신어 버리고야 말리라, 하는 심정으로 그 양말을 신고 다녔다. 그런데 얼마나 질긴지 도대체 떨어질 생각을 하지 않고, 먼지투성이가 된 양말은 툭툭 털기만 해도 언제 그랬냐는 듯이 다시 신을만해졌다. 귀국하는 짐을 꾸리면서 결국 그 양말은 다시 가져오고 말았다. 그리고 깨끗이 씻어 옷장 서랍 깊숙이 넣어 두었다. 그리고 한 마디 했다.

“그래, 네가 그렇게 나와 이별하기 싫다면 평생을 같이 살자꾸나. 온 마음 열정으로 가득했던 해인사 학인시절과, 눈물과 땀방울로 범벅이 되었던 무문관 선방 좌복 위에서도 묵묵히 나를 지켜본 너. 그리고 몸과 마음이 지쳐 배낭 하나 메고 불적지 순례를 할 때, 인도의 그 뙤약볕을 견디게 해준 고마운 네가 아니더냐. 내가 사바세계를 떠날 때 너를 신고 가마. 그래, 같이 살다 같이 죽자.”

오래전 선방 다닐 때, 해제 때가 되면 도반 현진 스님이 사는 청주 관음사에 자주 갔었다. 그땐 도반의 사형 스님이 주지를 하고 계셨는데, 스님께서는 열이 많으셨는지 평소에도 양말을 잘 안 신고 맨발로 다니셨다. 심지어 법당에 예불하고 법문하는 자리에서도 맨발로 오셨으니, 노보살님들이 참고 참다가 한 말씀 하셨다.

“스님, 아무리 그래도 법당에 올 때는 양말을 좀 신고 오시면 안 될까요?” 주지 스님 왈 “아니, 이 보살님들이. 난 부처님처럼 하고 살 뿐입니다. 부처님 보세요. 양말을 신고 계신지.”

늘 예사로 보던 부처님을 자세히 본 보살님들이 할 말을 잃었다. 진짜로 부처님은 양말을 신지 않고 맨발로 앉아 계셨기 때문이다. 몸에 열이 많아 어쩔 수 없이 양말을 신지 못하는 것을 재치 있게 넘기신 것이었다.

그러고 보면 불상이나 탱화, 모든 부처님의 발은 맨발이다. 인도야 당연히 더운 나라니까 양말이 굳이 필요 없었겠지만, 부처님께서 열반에 든 후 관 밖으로 내민 두 발이 맨발인 것을 보면 왠지 가슴이 아팠다. 철저하게 무소유로 살다 가신 수행자의 단면을 보여주시는 것 같았기 때문이다. 미얀마 마하시 수도원에 잠시 있을 때다. 그곳 스님들과 같이 탁발을 나갔었다. 남방가사를 수한 후 발우를 들고 맨발로 시내 여기저기를 다녔는데, 도로에 있는 돌멩이며 가시들이 발을 찔렀다. 시장을 돌 때는 진흙탕에 빠지기도 했다. 나는 그 순간 부처님 당시의 모습이 떠올랐다. 부처님은 평생, 늙은 낙타의 발처럼 마르고 거칠어진 맨발로, 수만 리의 거친 대지와 갠지스강의 뜨거운 모래밭을 걸으셨다. 발에는 얼마나 많은 상처가 있었을까. 오로지 중생들의 아픔을 어루만져 주고, 생사의 고통에서 벗어나는 방법을 가르쳐 주기위해 헌신적인 삶을 사신 것이다.

사람마다 체질도 다양하다. 해인사 선방에 있을 때 한 스님이 발에 열이 많아 겨울에도 맨발로 사셨다. 심지어 영하 20도를 내려가는 칼바람 추위에도 맨발로 눈 덮인 가야산을 다녀오곤 하셨다. 동상에 걸리면 어떻게 하냐고 걱정을 했지만 건강에는 아무런 문제가 없었다. 나 같이 몸이 찬 사람은 상상도 할 수 없는 일이다. 그래도 어쩌겠는가. 발이 시려 양말을 두 켤레 신고 자면서도 사는데 아무 불편함이 없는 발한테 늘 감사할 뿐이다.

신체의 가장 낮은 곳에서 온몸을 지탱하며 대지와 교감을 해주는 발, 그리고 온갖 냄새까지도 참고 견디며 발을 보호해주는 양말이야 말로 우리 몸의 ‘보살’이 아닌가 싶다. 가끔 옷장을 정리하다가, 그곳에서 폐관 수행이라도 하는 듯이 깊은 삼매에 들어 있는 탈색된 푸르스름한 양말을 본다. 인도 순례에서 살아남은 양말이다. 그 양말만 보면 나도 모르게, 알 수 없는 보리심이 가슴 저 밑에서부터 솟아오름을 느낀다. 수행도반이자 순례도반인 쪽빛 양말이여, 너는 나의 초심의 상징이며 청빈을 경책하는 선지식이다.

동은 스님 삼척 천은사 주지 dosol33@hanmail.net

[1484 / 2019년 4월 10일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원