“지성으로 소리를 끊이지 않고 아미타불을 열 번만 온전히 부르면, 그는 부처님의 명호를 부른 공덕으로 그는 순식간에 바로 극락세계의 보배 연못 연꽃 속에 태어나느니라.” - ‘관무량수경’

김홍도, 말년에 불교 깊게 심취

극락정토 염원 ‘염불서승’ 그려

염불은 자성불 돌아가는 수행법

항상 진리 함께하며 부처 성취

아무래도 안 되겠다. 나가봐야겠다. 세 시간 동안 컴퓨터 앞에 앉아 있었는데 겨우 제목 한 줄 쓰고 끝이다. 더 이상 진척이 없다. 버티고 있어 봐야 소용없을 것 같다. 이럴 때는 무조건 머리를 식혀야 한다. 자전거를 꺼내 탄천으로 나갔다. 내가 자전거를 탈 수 있다는 사실이 얼마나 다행인지 모른다. 스스로에게 감사하다. 버드나무 꽃가루가 안개처럼 휘날려 한동안 자전거를 타지 못했다. 비가 두 차례 오고 나더니 거리가 말끔해졌다. 이제 더 이상 꽃가루는 날리지 않았다. 5월의 신록이 축복처럼 뻗어 오른다. 민들레꽃이 사라진 자리에는 시계풀이 한창이다. 금계국과 양귀비도 더러 보인다. 이보다 더 좋은 계절이 있을까. 아름다운 계절 5월이다.

탄천에 들어서자마자 정신이 혼미할 정도로 진한 향기가 공기 중에 가득했다. 아카시아 향기다. 향기의 근원을 찾아 두리번거리니 언덕 위에 드문드문 심어진 아카시아 나무에 꽃송이들이 주렁주렁 매달려 있다. 저 나무에서 나는 향기가 맞나? 나무는 자전거도로에서 거의 삼십 미터가 넘는 거리에 서 있는데도 마치 바로 곁에 있는 듯 향기가 진하다. 멀미를 일으킬 정도로 진하다. 자전거를 타는 내내 아카시아 향기 속을 떠다녔다. 자전거타기를 마치고 탄천에서 멀어질 때까지도 향기에서 쉽사리 벗어날 수 없었다. 자전거를 탄 한 시간 동안 내 몸은 온통 아카시아 향기에 젖은 듯 했다. 그때 얼마 전에 있었던 사건 하나가 떠올랐다.

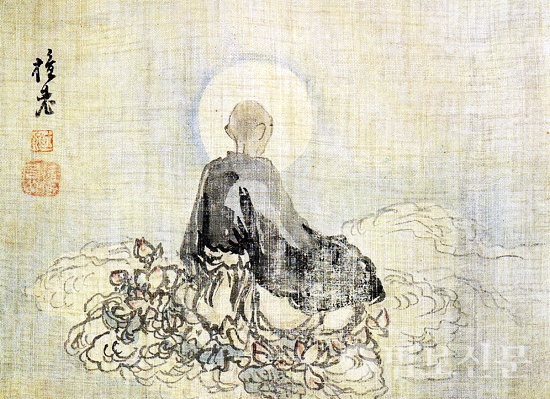

스님이 구름 위에 앉아 있다. 아니다. 자세히 들여다보니 구름 위가 아니라 연꽃 위에 앉아 있다. 연꽃과 구름은 쉽게 구분되지 않는다. 스님이 앉은 연꽃은 뭉글뭉글 피어오르는 구름 위에 떠 있다. 연꽃의 연장선상에 구름이 있고 구름 안쪽에 연꽃이 피었다. 구름이 연꽃 같고 연꽃이 구름 같다. 연꽃에는 살짝 붉은 색을 칠했다. 잎사귀에도 연하게 푸르스름한 색을 칠했다. 꽃과 잎사귀에 연하게 색을 입히지 않았더라면 스님은 구름 위에 앉아 있는 것으로 보였을 것이다. 부처님은 흔히 연꽃 의자에 앉는 모습으로 표현된다. 부처님이 앉은 자리를 연화대좌(蓮花臺座)라 부른 이유다. ‘염불서승(念佛西昇)’에 앉은 스님도 부처님처럼 연꽃 위에 앉아 있다. 스님의 머리 주변에도 부처님처럼 두광(頭光)이 그려졌다. 그렇다면 그림 속 주인공은 스님이 아니라 부처님일까. 먹물 옷을 입었으니 스님이 맞겠다. 부처님이나 스님이나 분소의(糞掃衣)를 걸치기는 마찬가지지만 예배대상으로써의 부처님은 황금색이다. 부처님의 몸에서 황금색처럼 눈부신 빛이 쏟아져 나오기 때문에 황금색을 칠한다. ‘염불서승’에 보이는 스님은 분명히 스님이 맞다. 뒷모습만 봐도 우리 절에서 만날 수 있는 조선의 스님이다. 태국이나 중국 스님이 아니라 회색 가사장삼을 걸친 우리 절의 익숙한 스님 모습이다. 꼿꼿하게 앉아 있는 스님의 뒷모습에서 앞 얼굴이 저절로 상상된다. 스님 얼굴에서는 오랜 세월 염불행자로 살아온 수행자의 형형한 눈빛이 뿜어져 나올 것이다. 사람은 꼭 앞모습만으로 자신을 보여주는 것이 아니다. 옆모습으로도 뒷모습으로 얼마든지 자신을 보여줄 수 있다. 그림자만으로도 그 사람의 모습을 보여줄 수 있다.

이 그림 제목은 ‘염불서승’이다. 지난 회에 살펴 본 ‘노승염불’과 같은 시기에 제작된 작품이다. ‘염불서승’은 ‘염불하며 서방정토로 올라가다’는 뜻이 의미하듯 염불이 강조되었다. 작품제목은 김홍도가 아닌 후대 사람이 붙였다. 무릎을 칠만큼 잘 붙인 제목이다. 그림을 그린 김홍도의 심중에 들어가 보지 않고서는 붙일 수 없는 제목이다. 한 작가의 작품을 이해한다는 것은 그 작가의 인생을 이해하는 것이다. ‘염불서승’과 ‘노승염불’은 김홍도가 말년에 염불에 깊이 심취했음을 안 사람만이 붙일 수 있는 제목이다. 그림 상단에는 김홍도가 인생 말년에 자주 쓴 ‘단로(檀老)’라는 관서가 적혀 있다. 얼굴의 정면이 아닌 측면과 뒷면을 그린 시기의 작품이다. ‘노승염불’이 옆얼굴이나마 보여줬다면 ‘염불서승’은 아예 뒤돌아 앉아 얼굴의 흔적조차 감춰버렸다. 비장함이 느껴진다.

뒤돌아 앉은 스님이 바라보는 곳은 어느 쪽일까. 서쪽이다. 서쪽은 극락정토가 있는 곳이다. 극락정토는 아미타불이 세운 세계다. 아미타불은 무량수불(無量壽佛) 또는 무량광불(無量光佛)이라고도 부른다. 아미타불의 수명과 광명이 한량없다는 뜻이다. 아미타불을 모신 전각을 아미타전(阿彌陀殿)이라 부르는데 무량수전(無量壽殿) 혹은 극락전(極樂殿)이라고도 한다. 모두 다 같은 말이다. 아미타불이 세운 극락정토에 대한 내용은 ‘무량수경(無量壽經)’에 나온다. ‘무량수경’은 ‘관무량수경(觀無量壽經)’ ‘아미타경(阿彌陀經)’과 함께 ‘정토삼부경(淨土三部經)’에 들어있는 경전이다. ‘정토삼부경’은 극락세계의 부처님인 아미타불을 믿고 모든 선근과 공덕을 닦아 극락세계에 왕생하기를 바라는 내용이 담겨 있다.

극락정토는 청정하고 안락한 국토를 의미한다. 다섯 가지 흐린 것(五濁)이 없고 생로병사를 비롯한 모든 괴로움이 없고 즐거움만 있는 세계다. 생사윤회하는 삼계(욕계, 색계, 무색계)를 뛰어넘은 영원한 낙토(樂土)다. 모든 불보살이 찬탄하는 청정한 국토인 극락정토는 십 만 억 국토를 지난 아득한 서쪽에 있다. 그렇다면 왜 하필이면 십 만 억 국토인가? 십 만 억 국토는 얼마나 먼 거리일까. 이에 대해 일본의 종교철학자이자 민예연구가인 야나기 무네요시(柳宗悅:1889~1961)는 십 만 억이라는 거리가 ‘예토와 정토의 엄격한 차이를 말하기 위함이지, 단순한 숫자’는 아니라고 해석한다. 이를테면 ‘절대적인 거리이지, 측정할 수 있는 수적인 거리’는 아니라는 뜻이다. 길이로써의 거리라기보다는 ‘(부처와) 중생 사이(에 존재하는) 망집(妄執)의 간극을 가리킨다’는 것이다. 무주당(無住堂) 청화선사(淸華禪師:1923~2003) 또한 같은 견해를 제시했다. 번뇌에 때 묻은 중생에게 극락세계는 ‘실재하지 않는 꿈같은 세계이기 때문에 중생의 차원에 영합한 비유와 상징의 표현’으로 십 만 억 국토라 했다는 것이다. 청화선사는 ‘범부의 망정(妄情: 미망된 감정이나 의식)을 여읜 성자의 정견에는 사바세계 그대로가 극락세계’라고 가르친다.

그러나 온갖 번뇌에 시달리고 가지가지의 고액으로 충만한 현실세계의 중생에게 극락은 역시 너무나 머나먼 이상향이 아닐 수 없다. 그러니 우리 중생은 ‘필경 돌아가야 할 본래 고향인 극락세계를 동경하고 흠모하며 거기에 이르기 위한 간절한 서원을 굳게 세우고 한량없는 선근공덕’을 쌓아야 한다. 그 방법이 바로 염불이다. 우리가 ‘나무아미타불’이나 ‘관세음보살’을 외울 때 흔히 ‘염불한다’고 표현한다. ‘염불(念佛)’은 ‘부처님을 생각하는 것’이다. 모든 부처님은 법계(法界)를 몸으로 한다. 거룩한 석가모니부처님의 마음에도 평범한 우리 중생들의 마음에도 부처님은 들어 있다. 우리 본래 자성이 부처님이다. 그러므로 염불이란 ‘자성불(自性佛)을 생각하고 자성불로 돌아가는 법이자연(法爾自然)의 수행법’이다. 염불하는 순간 우리도 부처가 된다. 그래서 ‘관무량수경’에는 염불하는 사람을 ‘인간 가운데서 가장 순결한 연꽃’이라 했다. 염불할 때 ‘관세음보살과 대세지보살은 그의 좋은 친구가 되며, 그는 항상 진리를 떠나지 않고, 필경에 부처를 성취’하게 된다고 가르쳐준다.

김홍도가 그린 ‘염불서승’에는 그의 말년의 염원이 담겨 있다. 그가 말년에 극락세계에 왕생하기 위한 선근과 복덕으로 염불을 선택했음을 알 수 있다. 그는 정토왕생을 앙망하는 스님처럼 염불에 절어서 살았을 것이다. ‘염불서승’은 ‘걸음걸음 소리소리 생각생각마다 오직 나무아미타불(步步聲聲念念唯在南無阿彌陀佛)’을 외우며 산 자만이 그릴 수 있는 숭고함이 담겨 있기 때문이다.

그런데 왜 염불을 생활화해야 하는가. ‘관무량수경’에는 ‘지성으로 소리를 끊이지 않고 아미타불을 열 번만 온전히 부르면, 그는 부처님의 명호를 부른 공덕으로 순식간에 바로 극락세계의 보배 연못 연꽃 속에 태어난다’고 되어 있지 않은가. 겨우 열 번밖에 되지 않은데 무슨 연습이 필요한가. 그것은 죽음을 경험해보지 못한 사람이 하는 소리다. 죽음이 찾아오는 순간에는 열 번이 아니라 단 한 번도 힘들다. 혼이 빠지고 넋이 나가는 절체절명의 순간에 정신을 잃지 않고 나무아미타불을 부를 수 있는 사람이 과연 몇 명이나 되겠는가. 이것이 우리가 염불을 밥 먹듯이 해야 하는 이유다.

“아까 휴게소에서 출발할 때 어떤 사람이 쥐포를 먹고 들어오는 거야. 자가용도 아니고 여러 사람이 함께 타는 고속버스인데 그런 것은 밖에서 먹고 들어와야 되지 않아? 매너가 없어요, 매너가.”

“그랬었구나. 어쩐지 아까부터 이상하게 꼬랑내가 난다 했더니….”

고속버스에서 내린 내가 투덜대자 마중 나온 남편이 한 말이었다. 남편의 대답을 듣고 나는 깜짝 놀랐다. 내가 쥐포를 먹은 것도 아니고 겨우 한 시간 동안 같은 버스를 타고 온 것뿐인데 어느새 그 냄새가 내 몸에 밴 것이다. 겨우 같은 공간에 있었다는 이유만으로 나 또한 꼬랑내나는 사람이 된 것이다. ‘근주자적(近朱者赤) 근묵자흑(近墨者黑)’은 이런 경우를 두고 한 말이다. 붉은색을 가까이한 자는 붉어지고 검은색을 가까이한 자는 검어진다는 뜻이다. 지금 나한테는 어떤 냄새가 날까. 아카시아 냄새일까 쥐포냄새일까. 아니면 ‘걸음걸음 소리소리 생각생각마다 오직 나무아미타불’을 외운 염불행자의 향냄새일까.

[1245호 / 2014년 5월 21일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해 주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원