황새, 장수하늘소, 경산 삽살개, 서울 수송동 백송, 보은 속리산 정이품 소나무처럼 마시는 물도 천연기념물로 지정될 수 있을까? 설악산이 품은 샘에서 솟는 오색약수는 2013년 천연기념물 529호로 지정됐다.

당당히 서 있는 작은 암봉조차

힘 절제한 내공 깊은 고수풍모

합장·가부좌 틀던 해동신동

유가·도가·묵가 비좁다며

설악산 오색석사로 출가

오도 후 만행길에 올라서도

병든 사람·독거노인 돌 봐

중국서 ‘동방 대보살’로 칭송

철분 냄새와 함께 전해져 오는 특유의 지릿한 맛에 오만상을 찌푸리면서도 사람들은 줄 서서 기다리고 있다. 그만한 이유가 있다. 예로부터 이 물은 동네 한 가운데 서 있는 우물과는 급이 다르기 때문이다. 밥을 지으면 푸른 빛깔을 돌게 하는 이 물은 위장병이나 신경통, 피부병 등에도 효과가 있어 만병을 다스린다는 ‘약수’로 입소문 나 있기에 사람들은 천리길도 마다않고 저 샘을 찾는다. 대청봉으로 향하는 남설악 길목, 설악에 뜬 달도 잠시 쉬어 갈만한 절 망월사(望月寺) 바로 아래 계곡에 자리한 이 샘은 오늘도 산을 오를 나그네들의 목을 적셔주고 있다.

들판이 황금빛을 자아내며 익어가는 동안, 산은 붉은 빛을 토해내며 가을을 보내고 있었다. 이 가을 너무 무르익으면 저 단풍나무도 이내 ‘안녕’하고 떠날까 봐 푸른 소나무는 단풍나무 어깨에 기댄 채 주전골 휘도는 바람을 함께 안고 있다. 거대한 암봉이 아님에도 당당해 보이는 바위봉우리들이 매력적이다. 위압감을 주지 않으면서도 절제된 힘을 은연중 내보이는 모양새가 내공 깊은 고수 풍모다. 산길 옆 성국사는 저 신라시대 때부터 이 산에 솟은 암봉들을 지켜보고 있었다.

저 아래 약수터를 발견한 이는 조선 중기 이 절에 주석하던 한 스님이었다. 절 마당에는 다섯 가지 색의 꽃을 피워 내는 신비한 나무 ‘오색나무’가 있었다. 하여, 절 이름도 오색석사(五色石寺). 지금의 성국사 옛 절 이름이 오색석사였던 연유가 여기에 있다. 그 스님, 저 약수터 방선 중 산책길에서 발견했을 터. 물을 마셔 보니 달기도 하고, 시리기도 한 게 다섯 종류의 맛을 내고 있는 게 아닌가. 절과의 숙연을 맺고 있던 듯싶은 이 샘의 이름은 그래서 오색약수다.

810년대 초반 이 절에 ‘해동의 신동’으로 불리던 소년의 발길이 닿았다.

소년의 어머니 화씨는 꿈에서 긴 팔을 지닌 천인이 연꽃 내려주는 것을 보고 태임했다. 법장이라는 스님도 꿈에 나타나 아이를 어떻게 품어 세상에 내보낼지를 알려주었다. 화씨는 그 태교법을 따랐고 아이는 12달이 지난 801년 태어났다.

어려서부터 징검다리에서라도 사람과 마주하면 합장을 했고, 앉을 때는 항상 가부좌를 틀었다. 또래의 아이들이 모래성을 쌓을 때 소년은 탑이나 불상을 형상화했다. 공부는 9살에 시작했는데 한 번 본 것은 입으로 외우니 신라 땅 사람들은 그 소년을 ‘해동의 신동’으로 부르곤 했다.

12살을 넘어서며 불교에 뜻을 두었는데 그 이유가 유가, 도가, 묵가 등의 9류가 비좁다는 거다. 부모로부터 출가 허락을 얻은 소년은 경주 땅을 떠나 오색석사로 들어와 삭발염의 했으니 그가 바로 신라의 고승 무염 스님이다.

무염은 이 절에서 중국 능가선에 능통한 법성 선사를 수년 간 스승으로 모시며 정진했다. 천재였으니 배움도 남달랐을 터. 법성 선사가 이른다. “내가 그대로부터 경험했다. 빠른 걸음으로 달리면 뒤에 출발해도 먼저 이른다는 사실을. 더 이상 가르칠 게 없다. 중국으로 가라!”

첫 유학길은 풍랑으로 실패했지만 결국 중국으로 떠나는 목선에 올랐다. 유학 직전 석등 대사로부터 화엄을 공부한 무염이 중국의 화엄사찰이자 중국화엄 제2조 지엄이 주석했던 대흥성 남산 지상사를 찾은 건 당연지사. 그 곳에서 무염은 ‘화엄경’을 강설하는 ‘얼굴 검은 노인’을 만났다. 그가 대사에게 일렀다.

“모든 물건에서 취하려 하니 어찌 불(佛)을 알 수 있으랴!”

그 순간, 온 우주를 한 손에 움켜잡았던 것일까? 그 자리서 필묵을 내려 놓고는 만행길에 올랐다. 마조도일의 제자 도만은 무염과 법거량을 나눈 후 “중국이 선을 잃는다면 장차 동이(東夷)에게 물어야 할 것”이라 했고, 또 다른 마조도일 제자 보철은 “네가 동방사람으로서 마음으로 통할만한 자를 얻으면 잘 지도하라. 지혜의 물이 바다건너 구석진 곳까지 크게 뒤 덮도록 한다면 덕이 얕지 않을 것”이라며 해동을 밝힐 거성으로 인정했다. 무염의 만행은 보임이었음이라.

무염은 보임 중에도 불교 역사가 배인 옛 자취는 찾아보고, 도력 높다 정평 난 스님이라 하면 반드시 만나 법담을 나눴다. 이런 가운데서도 무염은 위독한 병자나 홀로 된 노인을 보면 외면하지 않았다. 사람들은 무염을 이렇게 기억했다. ‘지독한 추위나 혹독한 더위가 닥쳐도, 열이 나고 가슴이 답답하거나 손이 트고 발에 얼음이 박히더라도 게으른 기색 없이 힘든 사람 구휼에 정성을 다했다.’ 무염의 법력과 자비행에 탄복한 중국인들은 무염을 일러 ‘동방의 대보살’로 칭송했다.

평일임에도 산에는 엄청난 인파가 몰려 들었다. 얼핏 어림잡아도 1만여명은 족히 될 듯하다. 남설악이 남기는 단풍을 다시 보고 싶어 온 사람들도 있겠지만 46년 만에 개방하는 만경대 풍광을 감상하려 걸음 한 인파일 게다.

845년 무염이 신라로 돌아왔을 때 법을 청하려는 사람들이 구름처럼 물려 들었다 하는데 그 때의 광경은 저보다 더했을 터. 임금도 예외가 아니었다 하지 않은가? 무염이 법문 차 궁에 들자 헌강왕은 직접 향을 전하며 삼배의 예를 갖췄을 정도다. 귀국 직후 임종을 앞둔 어머니와의 법담이 인상적이다. 무염의 법문을 듣고는 이렇게 말한다.

“내가 전일에 꿈을 꾼(태몽) 것을 돌이켜보면 곧 우담화가 한 번 나타난 것이 아니겠습니까. 저의 내세(來世) 제도를 무염 스님께 부탁드립니다. 다시는 문(門)에 기대어 아들 돌아오기만을 기다리는 어미의 정에 흔들리지 않을 것입니다.”

성주 땅에 세워 진 오합사가 성주사(聖住寺)로 바뀌었는데 무염은 그 절에 주석하며 40년간 법석을 펴며 구산선문의 하나인 성주산파의 일가를 이뤘다. 선사와의 만남을 단한 번이라도 가진 사람들은 그 자리서 감복했다.

“직접 뵈는 것이 귀로 듣는 것보다 백배 낫다. 입에서 말씀으로 나오기도 전에 마음에 이미 와 닿았다. 원숭이 같이 교활하고 호랑이 같은 성질을 가진 사람이라도 그 조급함을 멈췄고, 사나움을 고치어 마침내 착한 길로 나아갔다. 나라 사람들이 모두 ‘옷 속의 구슬을 알았고, 이웃의 노인도 처마 밑의 보배를 엿보는 것을 그만두게 되었다’(한국전통사상서, 한국고승비문, ‘남포성주사낭혜화상백월보광탑비문’ 인용) 저 비문은 충남 보령 성주사지에 그대로 남아 있다.

열반으로 들어설 때를 직감하자 무염은 제자들에게 이 한마디를 전했다.

“이미 여든 살이 넘었으니 죽음을 피하기 어렵다. 나는 멀리 가려 하니 너희들은 잘 있거라. 강(講)하기를 한결 같이 하며, 잘 지켜 잃지 않도록 하여라.” 부처님께서 마지막 유언으로 ‘정진해라’ 했듯이 무염도 제자들에게 공부할 것을 당부하고 있음이다.

진성여왕은 “돌아가신 성주대사(무염)는 진실로 한 부처님이 세상에 나오신 것”이라 애석해 하며 시호를 추증했다.

깊고 큰 밝은 지혜를 뜻하는 대낭혜(大朗慧), 탑은 청정한 달이 주변을 넓게 밝힌다는 의미의 백월보광(白月葆光)이라고 했다.

무염의 비문을 쓴 최치원은 이렇게 평했다.

“탑을 세우고 비문을 새기니, 모습은 감췄지만 자취는 드러났도다. 사리탑은 높은 산에 우뚝하고 비석은 푸른 벽에 버티고 있는데, 사모하는 마음을 어찌 한갓 헛된 문자로 보일 수 있으리요.”

금강문을 지나 용소폭포를 오르는 내내 최치원이 저 비문을 통해 우리를 향해 던진 메시지가 귓가를 떠나지 않았다.

“임금의 은혜는 천년에 깊고, 스승의 교화는 만대에 흠모되리라. 누가 자루 있는 도끼를 가질 것이며, 어떤 사람이 줄 없는 거문고에 화답하겠는가?”

그 언젠가 문성왕이 무염에게 물었다.

“‘유에 머물거나 무(無)만을 지키면 한갓 편벽 된 견해에만 치우치게 된다. 진리의 본원에 나아가고자 하면 그것은 반야의 끊어진 경지’라는 말이 있습니다. 절경(絶境)을 들려주실 수 있으십니까?”

“이미 경지가 끊어졌으면 진리도 없는 것입니다. 이것은 심인(心印)이니 묵묵히 행할 뿐입니다.”

그 어떤 티끌에도 물들지 않았을 무염 선사. 설악 남면을 타고 내려 온 단풍에는 찰나나마 물들지 않았을까!

채문기 본지 상임논설위원 penshoot@beopbo.com

참고문헌 : 한국전통사상서, 한국고승비문, ‘남포성주사낭혜화상백월보광탑비문’

[도움말]

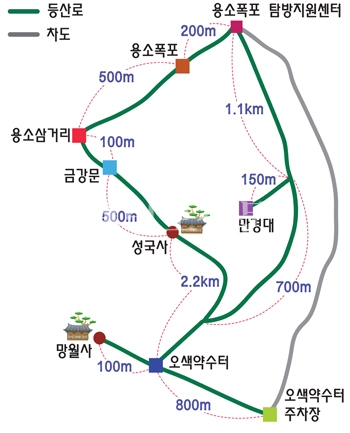

들머리는 오색분소가 자리한 오색약수터 주차장. 오색약수터에서 왼쪽으로 들어서면 곧 망월사다. 이 절을 성국사 보다 먼저 참배할 지, 차후에 참배 할 지를 정해야 한다. 오색약수터 앞 출렁다리를 끼고 왼쪽으로 돌면 성국사, 주전골 코스로 들어서는 것이다. 오른쪽 길은 만경대서 내려오는 길로 일방통행이다. 따라서 오색약수터에서는 만경대로 오를 수 없다. 용소삼거리에서 흘림골로 가는 등산로는 통제되고 있다. 용소 삼거리서 용소폭포를 지나 용소폭포 탐방지원센터까지 오르는 길은 경사도가 그리 높지 않아 편한 길이다. 용소폭포 탐방지원센터에서 만경대로 하산 해 오색약수터로 원점 회귀하는 코스가 가장 이상적이다. 붐비지 않는 산행길이라면 4시간 30분이면 충분. 그러나 등산객이 붐비면 6시간 이상이 소요될 수도 있다. 용소폭포 탐방지원센터에서 오색약수터로 이어지는 설악로는 찻길이지만 산에서 정체가 심할 경우 오던 길을 뒤돌아 가지 않는 한 등산객이 택할 수 있는 유일한 길이기도 하다.

[1364호 / 2016년 10월 26일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해 주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원