‘관찰사(觀察使)’; 조선팔도 각 도의 우두머리 벼슬. 고려 때인 1390년에 처음 생겼고, 조선에서는 도내의 행정·군정·재정·사법·형벌을 독자적으로 관장했던 정2품 또는 종2품의 외직(外職). 감사(監司)·방백(方伯)·도백(道伯) 등으로도 불렀다. / ‘웅신사(熊神寺)’ 또는 ‘곰절’; 성주사의 또 다른 이름. 1686년 성주사를 중건할 때, 진경대사가 법문할 때마다 산에서 내려와 듣고 가던 곰이 불사에 쓸 재목을 날랐다는 전설에서 유래. / ‘요천시사(樂川詩社)’; 창원 지역에서 명망이 높고 존경받던 선비들이 만든 시회(詩會). 1859년 3월 성주계곡에 있던 용화암 앞 시냇가에서 첫 모임을 갖고 창립, 매년 봄가을로 시회를 열어 한시를 지으며 풍류를 즐김. 성주사는 요천시사의 무대였다.

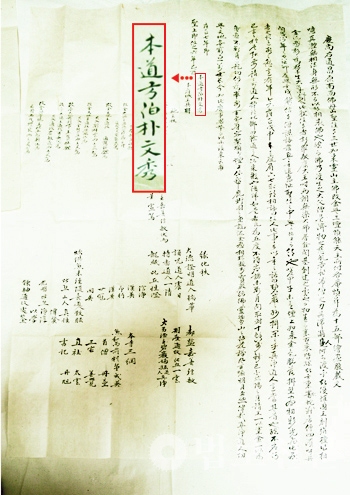

2009년 대웅전 불상 수리 중

박문수 직접 쓴 발원문 발견

경상도 관찰사로 재직하던

1729년 불사 완료 기념 작성

문수보살 가피로 태어나 ‘문수’

칠불사 아자방서 보살 친견

불교 배척은 고위관료 몸짓

속내는 불교 믿었던 ‘우바새’

사찰의 역사와 문화를 다룰 때 가장 흔히 하는 방법이 연도(年度) 중심으로 그에 상응하는 불사만 나열하는 방식이다. 이러면 사찰이라는 공간에 머물렀던 사람들의 마음과 성정(性情)은 발 디딜 데가 없게 된다. 더군다나 자료인용도 이미 잘 알려진 기록에만 기대고 있다. 누각 등에 걸린 현판이나 절 입구에 세워진 작은 비석 같은 눈에 잘 안 띠는 자료의 내용은 거의 없다. 그래서 우리 사찰 대부분은 전설과 다름없어 보이는 희미한 역사밖에 갖고 있지 않은 듯 비춰진다. 사찰이 자리한 지역과의 연계성, 인물, 설화 등 언뜻 보면 큰 의미 없어보여도 실상 귀중한 역사가 담겨있을 수 있는 요소들을 살펴보려는 노력이 부족한 것이다. 연대기(年代記)식 서술은 사찰의 역사를 메말라 보이게만 할 뿐이다. 마치 철골만 앙상하게 드러나 있는, 짓다만 건물을 보는 것 같다 할까. 문화재에 대한 설명도 형식과 형상 묘사에만 열심이지, 그 문화재가 갖는 사료적, 정서적 가치는 거의 다루지 못한다.

반면에 기존에 알려진 사료를 바탕으로 해서 사찰이 자리한 지역의 문화, 옛 사람들이 절을 찾아와 지은 시·전설·설화 등을 사찰과 관련시켜 보면 어느 사찰이든 일견 앙상해 보이는 역사의 뼈대에 도톰히 살이 붙어가는 것을 볼 수 있다. 사찰의 역사가 더욱 풍부해질 수 있게 하는 인식전환이 꼭 필요한 까닭이다. 이렇게 여러 종류의 자료를 통섭해 풀어나가면 재미난 역사가 되건만, 사찰사(寺刹史)를 이렇게 공들여 쓰는 경우는 보기 쉽지 않다. 여기다가 사찰에 전하는 현판이나 비석 등의 기록을 더한다면 그야말로 입체적이고 다양한 역사와 문화가 복원된다. 하지만 우리 사찰사 연구는 일견 잘 되어 있는 것 같지만 잘 보면 서 말이 넘는 구슬(자료)을 꿰지 못하고 모른 척 돌아 앉아 있는 품세다.

이처럼 자료에 대한 인식의 전환은 매우 중요한데, 그 한 예를 경남 창원의 성주사(聖住寺)에서 볼 수 있다. 그리고 앞에서 들었던 ‘관찰사’ ‘요천시사’ ‘창원’의 세 가지 항목은 성주사 역사를 이해하는데 꼭 필요한 퍼즐 조각이다.

2009년, 성주사에서 대웅전 불상을 수리하면서 복장(服藏)을 열었을 때 경책·문서 등 다수의 복장물이 나왔다. 복장문은 세 종류였는데, 특히 1729년에 있었던 개금불사에 대해 쓴 복장문이 관심을 끌었다. 그 이유는 한 지방의 최고위직인 관찰사가 직접 나서서 중건의 역사와 개금불사의 과정을 전하는 글을 짓고 썼다는 점 때문이다. 조선의 ‘숭유억불’은 우리가 잘 알고 있는 상식인데, 일개 양반도 아닌 관찰사가 불사에 이렇게 적극적으로 참여한 것은 상식에 반하는 일 아닌가? 또 그 주인공이 바로 암행어사로 유명한 박문수(朴文秀, 1691~1756)였다는 점도 놀랍다. 배불론에 기울었다고 알려진 그가 관찰사 신분으로 이런 글을 쓴 것은 지금껏 알려진 불교사를 반전시킬 만큼의 중요한 내용이 아닐까?

우선 박문수에 대해 주목해 보자. 그는 암행어사의 표본처럼 우리에게 알려져 있다. 암행어사란 국왕의 명을 받고 지방에 파견되는 임시 벼슬아치다. 지방통치자들의 혹정과 백성들의 사정을 살필 목적으로 비밀리에 파견하는데, 정4품 이하 중에서 임금의 각별한 신임을 얻는 사람으로 뽑았다. 관찰사 이하 모든 지방관원들의 행실을 조사하고, 포악한 짓을 한 자들에 대해서는 관직의 고하를 막론하고 그 자리에서 파직시킬 권한을 가졌기에 탐관오리에 시달리던 백성들에게 ‘암행어사 출또야~’ 하고 외치는 소리는 십년 가뭄 끝에 내리는 단비요 감로수 같았을 것이다. 이런 통쾌한 어사출또는 유독 박문수에 얽힌 이야기가 많다. 그런 이유로 해서 박문수는 팍팍한 삶을 살아가던 백성들의 우상으로 전해진 것이다.

나는 이 복장문이 발견된 이듬해에 직접 읽을 기회를 얻었는데, 보자마자 이 글은 박문수가 지었구나 하는 확신이 들었다. 사실 이 글에는 ‘~가 지었다(~記)’는 식의 확실한 표현은 없다. 그래서 1729년에 완료된 불사를 기념해 사중의 누군가가 짓고 썼을 거라는 막연한 추정만 해왔다. 하지만 본문의 마지막이 ‘본도방백 박문수’로 맺어진 점, 전체 문장의 구조, 문장의 표현 등에서 스님이 아닌 유학자 또는 고위관료의 글임이 분명하다는 확신을 갖게 되었다. 행서와 초서를 자유자재로 흘려 쓴 유학자 풍의 서체에서 글씨도 그가 썼을 가능성이 높다. 그런 의미에서 이 ‘박문수 발원문’은 참으로 중요한 자료가 아닐 수 없다. ‘조선왕조실록’에 박문수는 1727년 암행어사로 임명되었고, 이듬해 이인좌의 난을 진압하는데 공을 세워 경상도 관찰사로 영전되었다고 나온다. 이는 이 복장문이 지어진 1729년과 정확히 일치한다.

그런데 여기에서 한 가지 의문이 떠오른다. 그가 관찰사 자격으로 성주사 불사에 참여한 것은 꽤 흥미롭지만, 숭유억불을 국시로 삼았던 조선의 관료로서 과연 가능했을까 하는 점이다.

이에 대한 해답으로, 그가 해왔던 불교 배척의 주장은 조선의 고위관료로서 어쩔 수 없이 취해야 했던 몸짓이었을 뿐, 그의 속마음은 불교를 잘 이해하고 우호적이었을 거라는 추정을 새롭게 해 볼 필요를 느낀다. 전설에 박문수는 문수보살의 가피로 태어나 ‘문수’라는 이름을 갖게 되었고, 관료 시절 화개동천 100여개 사찰을 폐사하려고 하동 칠불사 아자방(亞字房)을 찾아갔다가 문수보살을 친견한 인연으로 불교를 믿게 되었다고 한다. 전설이 괜스레 전하는 게 아님을 유념해야 한다.

그가 복장문을 지은 동기를 생각할 때 우선 떠오르는 것은 그가 이 지역의 관찰사였다는 점이다. 그 지역의 왕이나 마찬가지인 관찰사가 성대한 불교 행사를 기념하는 글을 짓고 거기에 자신의 이름을 올리는 일은, 요즘 정치인들이 이런저런 행사에 얼굴을 비추고 방명록에 큼직하게 자기 이름을 적는 따위와는 비교할 수 없는 일 아닌가. 숭유억불의 당시 상황으로 볼 때 불교행사에 그의 이름이 들어간 것은 상당히 파격적인 일이 아닐 수 없다. 그럼에도 불구하고 복장문을 짓고 끝에 당당히 자신의 관직과 이름을 넣은 것은 그의 돈독한 불심을 떼어놓고서는 설명이 안 된다.

이 복장문을 읽어 보면 유학자 또는 관료 입장에서 글을 지었음을 알게 하는 대목이 몇 군데 있다. 예를 들어 “강희 임술년에 웅신의 주승이 옛 터에 중건할 것을 대중과 모의하였다(康熙壬戌 熊信 主僧 謀議 等與 重建 舊址 聖住之中)”라고 한 부분에서는 제3자 입장에서 서술했다는 뉘앙스가 짙게 느껴진다. 틀린 글자를 수정한 곳도 몇 군데 있다. 이것은 저자가 일필휘지로 쓴 다음 다시 읽으면서 교정을 본 흔적이다. 만일 스님이 쓴 글이라면 교정된 글로 새로 고쳐 적어 깔끔하게 했을 테지만, 이 글을 짓고 쓴 사람이 다름 아닌 관찰사 박문수였기에 고친 흔적 그대로 복장에 넣은 것으로 생각된다.

또 제목에 ‘성주사’라 쓰고도 본문에는 ‘웅신사’라고 다른 이름을 적은 것도 소홀히 볼 일이 아니다. 착각이 아니라 실제로 당시 두 이름이 혼용되고 있었기 때문이다. 그 이유를 성주사의 역사를 말해주는 또 하나의 주요 자료인 ‘성주사사적문’(1686년)에서 찾을 수 있다.

“세간에서 말하기를, ‘진경(眞鏡)대사의 교화가 광대하여 곰들이 그 법유로 길러줌에 감동하여 절의 중창을 도왔다’라고 한다. (그래서) 중간에 절 이름을 고쳐 ‘웅신’이라 하니, 진실로 이런 까닭이 있었기 때문이다.(世稱大師道化廣大 群熊感師法乳得養而然也 中間改寺名 稱熊神 良有是事故也)”

‘웅신사’ 또는 ‘웅사’라는 이름은 앞에서 적은 ‘요천시사’ 시회 때 지어진 시에도 나온다. 예를 들어 김기호(金琦浩, 1822~1902)가 지은 ‘웅암에서의 밤(熊菴夜)’ ‘웅사에 모여 하룻밤을 보내며(熊寺會宿)’ 등의 시가 있다. ‘웅암’이나 ‘웅사’를 우리말로 바꾸면 바로 ‘곰절’이 된다. ‘웅사에 한데 모여 묵으며(熊寺會夜)’라는 시에서는, “법계엔 티끌 하나 없고 갖가지 근심 멈췄으니 찾아올수록 아름다운 경치는 더하여라(法界無盡息萬波 此地頻來佳境倍)”라 하여 곰절 성주사의 정갈한 정취를 노래했다. 또 ‘웅암에서 노닐며(遊熊菴)’라는 시에는, “한담을 마치자 차와 과일 나오니 선비와 스님 모두 다정함을 알겠네(休了閒談茶菓進 同來儒釋亦多情)”라는 구절이 있다. 성주사의 스님들과 선비들이 다함께 어울리며 즐기는 한밤의 정취가 눈앞에 선하게 그려진다. 아름다운 시구(詩句)이면서 한편으론 역사 사료인 셈이다.

지금까지 18세기 성주사에 있었던 중건불사에 관찰사 박문수가 참여하였고, 그 과정을 지은 복장기를 직접 지었던 사정을 풀어봤다. 박문수는 불교를 압박해온 인물이라는 곱지 않은 시선을 받아왔으나, 그의 진심은 300년의 시간이 흘러서야 이 복장기를 통해 드러났다. 고위 관료로서 그가 취할 수밖에 없던 형식적 행동과, 속마음 깊숙이 감추어 두었던 불교에 대한 믿음을 함께 보게 된 것이다. 나아가서 조선의 문인이나 선비들 모두가 불교를 배척한 것은 아니라는 사실, 그 중에서는 박문수나 창원 선비들처럼 불교를 신심으로 믿었던 사람이 많았다는 사실을 이 복장기를 통해 읽을 수 있다.

신대현 사찰문화연구원 대표 buam0915@hanmail.net

[1228호 / 2014년 1월 8일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해 주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원