![1930년대 백양사 쌍계루. 본산 중심 포교망이 확장되던 시기의 백양사 전경. [한국저작권위원회 공유마당]](https://cdn.beopbo.com/news/photo/202509/331461_143208_3857.jpg)

제강점기 한국불교는 온갖 통제를 받으면서도 새로운 포교의 활로를 모색해야 했다. 만암 스님이 이끌던 백양사는 31본산 가운데 가장 활발하게 포교 활동을 전개한 사찰로, 60여 곳의 포교소를 운영했다. 상대적으로 재정이 넉넉했던 통도사, 범어사, 해인사 등보다 앞선 수치다.

사찰령과 본산제도가 시행되면서 불교계는 각 본산을 중심으로 조직적으로 운영됐다. 특히 포교 활동은 근대 불교 발전의 핵심 지표로 부각됐다. 전통적으로 산중불교의 성격이 강했던 한국불교가 도시와 지역사회로 기반을 확장하는 과정에서 포교소 설치는 가장 중요한 과업 가운데 하나였다. 그 변화의 중심에는 백양사와 그곳을 이끄는 만암 스님이 있었다.

1926년 조사에 따르면 백양사는 13곳의 포교소와 19명의 포교사를 두었다. 이는 전국 본산 가운데 포교소와 포교사 수가 가장 높다. 뒤를 이어 범어사(12곳, 포교사 9명), 통도사(7곳, 포교사 11명), 해인사(6곳, 포교사 7명)가 뒤를 이었다. 백양사는 이후에도 꾸준히 포교소를 늘려가 1940년대 초에는 60곳을 넘어섰다.

다른 본산들의 포교 패턴과 비교하면 백양사의 독특함이 더욱 부각된다. 범어사, 건봉사, 유점사 등이 서울(경성)에 관심을 가진 것과는 달리 백양사는 서울에 별도 포교당을 설립하지 않고 지역 중심의 포교에 전념했다. 중앙 집중이 아닌 풀뿌리 포교라는 백양사만의 독특한 철학을 보여준다.

백양사의 포교 활동은 시기별로 뚜렷한 전략적 특징을 보인다. 1단계(1915~1918년)에는 호남 내륙의 거점 확보에 집중했다. 1915년 전주포교당과 정읍포교당을 시작으로 진안출장소, 임실출장소, 옥구출장소가 잇달아 설립됐다. 특히 만암 스님과 광성의숙에서 활동했던 김종래가 초대 포교자로 부임한 전주포교당은 백양사 포교 활동의 중심 역할을 담당했다.

2단계(1920년대)에는 전남 목포를 시작으로 포교망을 폭넓게 확장했다. 전북 고부, 부안, 정읍 칠보, 정읍 태인, 익산 기양 등 군 단위까지 촘촘히 포교소를 배치했다. 이 시기 불교 불모지였던 제주도에 대한 본격적인 진출로, 하시율 스님이 전담한 삼양리 원당사를 시작으로 제주 곳곳에 포교의 씨앗을 뿌린 것도 주목할 만하다.

3단계(1930년대 이후)에는 활동 범위가 호남을 넘어 전국으로 확산됐다. 전북 부안포교당(1932), 담양포교당(1932), 부안 백룡포교당(1932), 전남 영광포교당(1936)을 비롯해 충남 강경포교당(1937), 경남 부산포교당(1937), 경남 사천 삼천포 포교당(1941)까지 설치되며, 호남을 넘어 영남과 충청권까지 진출했다.

백양사 포교의 가장 큰 특징은 마을 단위 소규모 포교소 운영이었다. 정읍 반곡리 칠보포교당, 순창 반월리 포교당, 순화리 포교당, 진안 마령면 동촌리 포교당, 무주 설천면 소천리 포교당, 김제 석담리 포교당 등은 모두 군청 소재지가 아닌 작은 면·리 단위에 세워졌다. 불교를 생활 가까이에 두려는 의도로, 일상 속 신앙으로 불교를 뿌리내리게 하는 데 효과적이었다.

이러한 접근은 당시 급격한 도시화와 교통 발달이라는 시대적 변화 속에서도 농촌과 소도시를 중시한 혁신적 선택이었다. 포교소는 일제의 수탈과 억압 속에서 삶의 희망을 잃어가던 민중에게 위로와 안식을 건넸다. 서구 문화와 일본불교의 급류 속에서 전통의 가치를 지켜내는 보루가 됐다. 포교소는 법문만 듣는 곳이 아니었다. 시대의 고통을 함께 나누고 극복을 도모하는 생활 속 신앙 공동체였다.

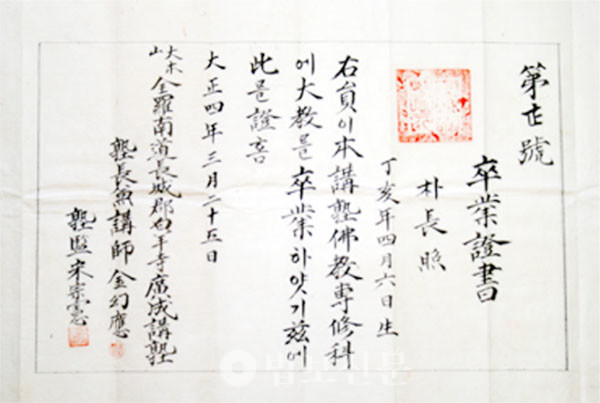

백양사 포교 활동의 성공에는 체계적으로 양성된 인재들의 역할이 컸다. 만암 스님이 숙감을 맡아 운영했던 광성의숙 졸업생들은 백양사를 대표해 중앙학림에 유학생으로 차례로 선발돼 유학했고, 이후 백양사의 핵심 포교사로 활동했다. 김봉수(해안), 박장조(봉하), 이일선, 한봉신 스님 등이 그렇다.

해안 스님은 중국 북경대학 유학 후 귀국해 부안 내소사 지장암에서 야학을 열고 ‘해성학원’을 설립했으며, 교육과 포교를 결합해 지역사회에 큰 영향을 미쳤다. 후에 스님은 칠보포교당, 태인포교당, 기양포교당, 부안포교당, 진안포교당, 이리포교당 등을 담당하며 포교 활동에 주력했다. 봉하 스님은 동국대 전신인 불교중앙학림을 졸업하고, 광산군 송정포교당, 정읍 정주포교당에서 포교에 힘을 쏟았다. 김영렬은 제주 지역 포교에 매진했고, 한봉신은 김제 석담포교당에서 활동했다.

학문 없는 포교는 공허하고, 포교 없는 학문은 대중과 유리되기 쉽다. 만암 스님은 교육과 포교를 병행해야 한다고 보았다. 제자들을 학림에 보내 공부하게 하고, 다시 포교소 운영에 투입한 것은 불교 중흥의 장기 전략이었다.

백양사 포교 활동의 배경에는 억압 속에서도 일제의 종교 정책을 활용하려는 피눈물나는 노력이 엿보인다. 1911년 제정된 사찰령으로 사찰은 총독부의 통제 아래 놓여 옴짝달싹하기 어려웠다. 그나마 숨통이 트인 건 1915년 포교규칙이 신도·기독교와 더불어 불교를 공인종교로 인정했다는 사실이다. 그에 따라 포교소는 신앙 공간이면서 총독부가 승인한 합법적 활동의 장이었으며, 불교계는 포교소 확보를 생존과 직결된 과제로 여겼다.

당시 오랜 세월 탄압을 겪었던 불교계의 포교 여건은 척박했고 대중들의 인식은 부정적이었다. 조선총독부 조사에 따르면 1918년 말 공인 삼교 신자는 총 53만여 명으로 전체 인구 1705만여 명의 3.1%에 불과했다. 1929년 말에는 불교 신자가 약 43만 명(일본불교 26만, 조선불교 17만), 기독교 신자가 31만 명을 넘어섰다. 하지만 포교 인프라에서는 현격한 차이를 보였다. 같은 시기 포교소 수는 기독교 3941곳, 조선불교 104곳이었고, 포교자 수도 기독교 2791명, 조선불교 104명이었다.

기독교는 학교·병원·청년단체를 기반으로 신자를 늘려갔고, 일본 진종대곡파는 별원 6곳, 포교소 42곳, 사원 3곳을 운영하며 빈민구제와 여성회, 아동교육까지 전개했다. 이에 비해 조선불교는 제도적 시설에서 뒤처졌다. 그럼에도 백양사와 같은 사례는 마을 단위의 포교소를 통해 생활 속 신앙 공간을 구축하는 차별화된 접근을 보여준 모범으로 꼽힌다.

이런 가운데 포교 규모 대비 신자 수를 보면 다른 양상이 나타난다. 기독교는 많은 노력을 기울였지만 그에 비해 성과가 적었고, 조선불교는 상대적으로 열악했지만 좋은 결과를 거뒀다. 1929년 통계에 따르면 포교자 1인당 신자 수는 기독교가 약 112명이었던 반면, 조선불교는 약 1626명이었다. 포교소 1곳당 신자 수도 기독교 약 79명, 조선불교 약 1626명으로 20배 이상의 차이를 보였다.

이는 표층적인 종교 지형 아래 잠재해 있던 불교적 토양이 쉽게 점화됐지만, 기독교는 단단한 표층을 뚫고 힘겹게 심층으로 뿌리를 내려야 했음을 시사한다. 백양사의 마을 단위 접근이 특히 효과적이었던 것도 이러한 맥락에서 이해할 수 있다.

백양사의 포교 활동은 단순히 신도 수를 늘린 일이 아니었다. 불교의 생활화·지역화·대중화라는 근대적 전환을 이끌어냈다. 당시 불교계의 슬로건인 ‘흥학(興學)과 포교’를 가장 충실히 실행한 사찰이 백양사였다. 기독교와 일본불교가 제도적 기관을 통해 세력을 확장했다면, 백양사는 지역 마을 속으로 들어가 민중과 직접 호흡하는 방식을 택했다.

이러한 백양사의 접근은 고통받는 민중을 위로하고 전통을 보전하려는 치열한 시대적 실천이었다. 신행과 교육으로 ‘스스로 일어서는 힘’을 기르도록 도왔고, 외래 문화의 물결 속에서는 전통의 정체성과 가치를 지키려는 전법의 목적과 맞닿아 있었다. 당시 불교의 열세를 만회하려는 절박한 선택이자, 동시에 민족 불교적 저항의 성격을 지녔다.

무엇보다 백양사의 포교 방식은 현재 한국불교가 직면한 과제와도 깊이 연결된다. 대형 사찰 중심의 운영과 도시 집중 현상이 심화되는 가운데, 백양사가 보여준 소규모 지역 밀착형 포교는 불교의 대중화와 생활화라는 과제에 여전히 유효한 시사점을 제공한다. 특히 백양사가 보여준 풀뿌리 포교의 집념은, 지역사회와의 연결고리를 회복해야 하는 현재 한국불교에게 여전히 깊은 울림을 준다.

이재형 법보신문 대표 mitra@beopbo.com

[1795호 / 2025년 10월 1일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원