불교의 상징물 가운데 염주만큼 익숙하면서도 깊이 생각해본 적 없는 것도 드물다. 수행자의 손끝에서 돌아가는 염주알에는 단순한 도구 이상의 의미가 스며 있다. 태경 스님의 저서 ‘염주의 역사와 수행 이야기’는 바로 그 익숙함 속의 깊이를 탐구한 첫 학술서다.

해인사에서 출가해 불교학과 미술사학을 두루 연구한 스님은 어느 날 문득 자신조차 염주에 대해 제대로 아는 바가 없음을 깨닫고 경전과 불화, 의궤에 흩어져 있던 자료를 집요하게 모았다. 인도와 네팔, 티베트, 한국으로 이어지는 불교 전파의 흐름 속에서 염주의 의미가 어떻게 변모했는지를 번역 시기별로 경전을 분석해냈다. 그 결과 염주는 단순히 염송의 도구가 아니라, 시대마다 달라진 불교사상과 수행법의 상징체계로 발전해왔음을 밝혀냈다.

책은 ‘불설목환자경’에 실린 파유리 왕의 이야기로부터 시작한다. 부처님이 직접 목환자 열매 108개를 꿰어 번뇌를 끊고 열반에 이르는 방법을 일러준 대목이다. 이후 염주는 번뇌를 하나씩 끊는 상징이 되었고, 수행자들이 손에 쥔 108알은 곧 인간의 108번뇌를 뜻하게 되었다. 스님은 이런 기원을 토대로 염주의 재료, 숫자, 쓰임새가 각 시대에 따라 어떻게 확장되었는지를 경전과 미술사적 관점에서 짚는다.

염주는 초기에 ‘수주(數珠)’라 불리며 삼보를 칭념하는 횟수를 세는 도구에 불과했지만, 밀교가 성행한 뒤로는 관상 수행의 핵심 도구로 변화한다. 경전 속에서는 염주 재료에 따라 복덕과 공덕이 달라지고, 그 제작과 사용법에도 세밀한 의례적 규정이 붙는다. 보리수로 만든 염주는 연명을, 수정염주는 번뇌 소멸을, 목환자는 염천에 태어남을 상징한다. 그 가운데에서도 보리수는 부처님이 깨달음을 얻은 나무이자 목숨이 서려 있다 하여 ‘연명수’로 불린다. 때문에 9가지 재료의 염주 중 가장 좋은 것이 보리수로 만든 수주다.

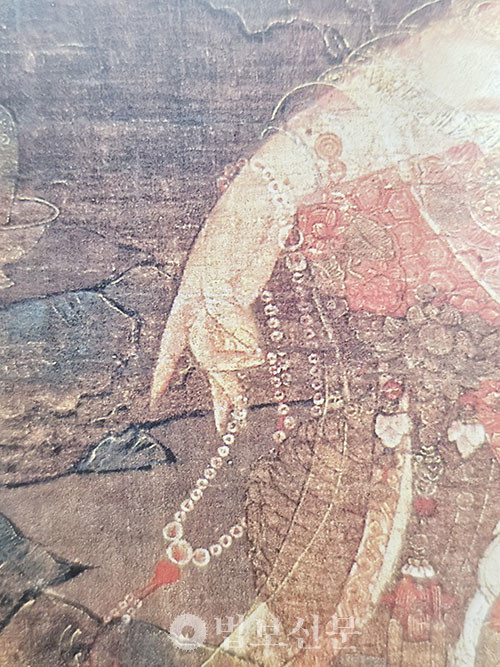

책은 또한 고려 불화 속 관음보살의 손에 들린 염주 도상을 분석한다. 특히 ‘고려 수월관음도’에서 붉은 실로 꿰어진 수정염주는 관음보살의 지물이자 자비의 상징이며, 한국 불교미술이 염주를 어떻게 신앙적 상징으로 승화시켰는지를 보여준다. 저자는 이를 의상 스님의 ‘낙산이대성관음정취조신’에서 이어지는 한국적 염주 이해의 계보로 본다. 염주는 더 이상 수행자의 손도구를 넘어, 불법을 전하는 상징이자 관음보살의 자비심을 시각화한 불교미술의 언어가 된 것이다.

마지막 장에는 무학산 도솔암의 노스님이 전통방식으로 보리수염주를 만드는 과정을 사진과 함께 실었다. 보리수를 심고 열매를 수확해 돌절구로 다듬고 붉은 실로 꿰는 모든 과정이 의궤에 따른 수행이자 공양에 다름 아니다. 염주 한 알 한 알에는 수행자의 염원이 깃들고, 그 염원이 모여 한 줄의 법신을 이룬 것이다.

태경 스님은 “염주를 제대로 이해하려면 그것이 번역된 시대의 사상과 배경을 알아야 한다”고 강조했다. 염주는 단순한 장신구가 아니라 시대의 불교사상을 품은 경전의 요약이며, 나아가 수행의 길을 밝히는 상징이다. 불교의례와 밀교적 관상, 미술사적 도상연구가 한데 어우러진 이 책은 염주라는 작은 구슬 속에 응축된 한국불교의 사상과 예술, 수행의 전통을 종합적으로 보여준다. 하여 책은 염주를 통해 부처님 마음으로 나아가는 수행의 길잡이라 할 수 있다.

심정섭 전문위원 sjs88@beopbo.com

[1799호 / 2025년 11월 5일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]