앞서 살펴본 바와 같이 세조는 재위 4년(1458) 전 국민의 신분과 직업에 대한 정확한 실태파악, 생산물 통제, 백성의 유망 및 도적 방지 등을 도모하며 호패제도를 재개하였다.(‘세조실록’ 12권, 4년 4월5일.) 그리고 6년 후인 재위 10년(1464) 세조는 또 하나의 제도개혁을 단행한다. 바로 군역제도의 개편이었다.

조선의 기존 제도에 따르면 전국의 정남(丁男 : 16~60세의 남성)은 평균 3인의 봉족(奉足)이 1명의 정군(正軍)을 지원하도록 되어 있었다. 즉 1명의 남성이 군인으로 복무하는 동안 군에 나아가지 않은 또 다른 3명의 남성이 그 군인의 입대 비용 및 노동력 손실을 경제적으로 지원하는 것이었다. 그런데 세조는 이를 2인의 보인(保人)이 1명의 정군을 지원하는 것으로 바꾸어 놓았다.(‘세조실록’ 32권, 10년 2월14일.)

호패법의 시행을 통해 확보된 인구(정확히는 정남) 수의 증가와 함께 군인에 대한 지원 인력을 3인에서 2인으로 줄인 이러한 제도의 개편으로 전국의 군액(軍額 ; 군인의 수효)은 크게 증가하였으나, 백성의 입장에서 이는 명백한 부담이었다. 그리고 부담을 감당할 수 없는 이들은 둘 중 하나의 방법을 취하였다. 군역을 피해 달아나거나, 군역을 지지 않아도 되는 신분이 되거나. 후자는 곧 출가하여 스님이 되는 것을 의미하였다.

이렇게 출가한 이들이 도첩을 받았을까? 대부분은 당연히 그러기가 쉽지 않았을 것이다. 세조 때 입안되어 성종 초에 반포된 ‘경국대전’에 따르면 국가의 공인승(公認僧)이 되고자 하는 이는 반드시 불경 암송의 시험에 합격한 다음 정포(正布) 20필의 정전을 납부하고서야 도첩을 발급받을 수 있었다.(‘5회. 도첩’ 참조.) 조선 후기 백성들을 고통스럽게 하던 군포(軍布)의 가격이 1년에 포(布) 2필이었음을 감안하면 정포 20필은 그들이 감당할만한 가격이라고 하기 어렵다. 경제적 이유로 신분을 바꾸려는 이들에게 불경의 암송 또한 높은 장벽이 되었을 것이다. 결국 군역의 부담으로 스님이 되기로 결심한 사람들은 대부분 무도첩의 비공인승으로 남을 수밖에 없었다.

이는 성종 2년(1471) “지금의 승려는 지계(持戒)하고 조심(操心)하는 자가 1백 명 중에 한두 명도 없습니다. 무리가 모두 무지하여 역사(役使)를 피하는 무리가 승려가 되었으니…”라는 한치형의 말(‘성종실록’ 10권, 2년 6월8일)에서도 확인된다. 이에 성종은 각 도의 관찰사에게 무도첩 승려의 추쇄(推刷)를 여러 차례 유시하였으나(‘성종실록’ 77권, 8년 윤2월23일 ; ‘성종실록’ 237권, 21년 2월25일), 이것이 용이하게 이루어졌던 것 같지는 않다. 색출을 하더라도 곧 다시 도망하기 일쑤였고 추쇄의 책임을 진 관원이 청탁이나 인정에 끌려 눈감아 주는 일 또한 적지 않았기 때문에, 무도첩 승려를 적발하는 비율이 10~20%에 불과하다는 개탄이 신료들 사이에서 나올 정도였다.(‘성종실록’ 260권, 22년 12월7일 ; ‘연산군일기’ 39권, 6년 11월3일.)

성종이 세종 대부터 시작되었던 승역급첩(僧役給牒) 즉 도첩이 없는 스님들에게 공역(公役)을 부과하고 그 대가로 도첩을 발급하는 방안을 전면화하여, 창경궁 조성과 개경사(開慶寺) 중창에 4000장에 달하는 도첩을 발행한 것(‘성종실록’ 157권, 14년 8월14일 ; ‘성종실록’ 157권, 14년 8월26일 ; ‘성종실록’ 163권, 15년 2월3일)은 속절없이 증가하는 비공인 무도첩 스님들의 노동력을 조금이라고 활용하고자 한 방안이었을 수 있다.

그러나 무도첩 승려에 대한 대규모의 승역급첩으로 도첩승까지 덩달아 늘어나자 결국 성종은 재위 23년(1492) 서북지방의 사변(事變)에 따른 군사력 강화의 필요를 구실로 도첩 발급을 일시적으로 중단하기에 이른다.(‘성종실록’ 262권, 23년 2월3일.) 이 중지령은 ‘대전속록(大典續錄)’에도 기록되었기에(‘연산군일기’ 25권, 3년 7월1일) 학계의 일각에서는 이것을 도첩제도의 폐지로 간주하는 시각도 있으나, 성종 23년의 지시는 분명 폐지가 아닌 중단이었고 또 연산군 10년(1504) 비록 축소된 규모로나마 도첩의 발급이 다시 재개되므로(‘연산군일기’ 52권, 10년 1월 6일), 완전한 도첩제도의 폐지는 ‘경국대전’ 인출 시 ‘도승(度僧)’ 조항을 완전히 삭제하였던 중종 11년(1516)으로 보는 것이 옳을 것이다.(‘중종실록’ 27권, 11년 12월16일.) 여하튼 성종 대의 지속적인 무도첩승 추쇄 시도와 말년의 도첩발급 일시 중단 조처는 효과가 아주 없지는 않았던 듯하여, 중종 1년(1506)의 조강(朝講) 자리에서는 “(연산군 때) 서울이나 지방이나 승도들이 아주 끊어져 발붙일 곳이 없었다”는 이야기도 나오는 처지가 되었다.(‘중종실록’ 1권, 1년 10월29일.)

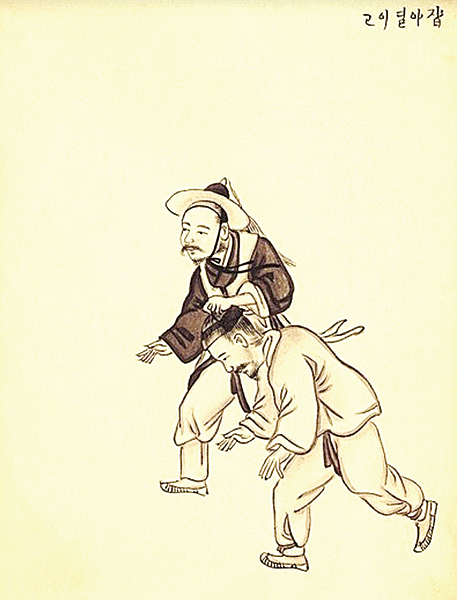

세조 10년 군역제도의 개편으로 촉발된 성종 대 대규모의 피역인(避役人) 출가 당시, 전국 사찰의 분위기는 어떠했을까. 세종 6년(1424) 전국 사찰을 선교양종 36개소로 정리한 것(‘세종실록’ 24권, 6년 4월5일)이 그 밖의 모든 절을 폐사시킨 것이 아니듯이, 36곳의 공인사찰 외의 절에 거주하는 스님들 또한 상당 부분 무도첩의 비공인승이었을 것이다. 추정컨대 군역을 피해 출가를 결심한 수많은 서민들이 그러한 비공인 사찰에 몸을 의지하였을 것이며, 그곳에서 나름대로의 행자 생활을 거쳐 수계를 하고 스님이 되었을 것이다.

그 스님들은 비록 문자속은 깊지 않았을지라도 어엿한 승단의 일원으로서 수행을 저버리지 않은 채 사찰에서의 생활에 종사하였을 것이다. 비록 그들이 다시 시절인연에 따라 속가로 돌아가는 일이 있다 해도, 또 더러는 그들의 존재로 인해 사찰의 분위기가 자못 투박해지는 일이 있다 해도, 그 또한 15세기 말~16세기 초 조선의 불교계를 수놓는 또 하나의 색채일 것이다.

그렇기에 이 시기 사헌부와 사간원을 위시하여 조정에서 빈번하게 제기되는 승단에 대한 비난, 특히 유수(遊手 : 하는 일 없이 놀고먹는다는 의미) 승도에 대한 비난(‘성종실록’ 35권, 4년 10월 2일 ; ‘성종실록’ 55권, 6년 5월13일 ; ‘중종실록’ 82권, 31년 6월16일)에 절대적인 의미를 둘 일은 아닌 것으로 본다. 시간이 지날수록 거세지는 성리학의 이념적 편견에 더하여, 서민적 풍모에 대한 식자층의 폄훼적 시각 또한 감안해야 하기 때문이다. 이 시기에 대거 출가한 이러한 서민 출신의 스님들이 바로 중종 31년(1536) 맨손으로 견항의 물막이 공사에 나선 이들이었던 것이다. 그리고 이 스님들의 소탈한 풍모야말로 바야흐로 16세기에 본격화되는 조선 불교의 민간화에 길을 튼 것은 아니었을까?

민순의 한국종교문화연구소 연구위원 nirvana1010@hanmail.net

[1681호 / 2023년 5월 17일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원