미국 출신의 성공회 선교사 엘리 바 랜디스(Eli Barr Landis, 1865~1898, 한국명 남득시)는 1890년 25세의 나이로 한국에 입국하여 1898년까지 인천에서 의료선교사로 활동했던 인물이다. 그는 인천 내동에 성누가병원(St. Luke’s Hospital)을 개원하고 이곳에서 환자를 진료하는 한편, 조선인을 대상으로 영어교육을 전개하기도 했다.

무엇보다 그는 한국의 종교문화에 각별한 관심을 갖고 유교, 불교, 무속, 동학 등 당시 한국에서 지배적인 종교에 대해 여러 편의 보고서를 남기고 있어 눈길을 끈다. 그가 이방의 타종교인이라는 점을 감안할 때 보고서에 기록된 그의 평가가 문화적 종교적 편견에 치우친 면이 없지 않으나, 달리 생각하면 그가 국외자였다는 점에서 그가 보고한 견문 자체는 생생하게 우리의 모습을 담은 것일 수 있다.

한국불교와 관련한 랜디스의 작업은 예불가 채록 Buddhist Chants and Processions (1895), ‘염주경’ 번역 The Classic of the Buddhist Rosary(1895), 지눌의 ‘계초심학인문(誡初心學人文)’과 원효의 ‘발심수행장(發心修行章)’ 번역 Three Buddhist Tracts from Korea(1896), 세조의 관세음보살 친견 기록인 ‘관음현상기(觀音現相記)’ 번역 Record of a Vision of Avalokitecvara(1896) 등 4편이다. 이 가운데 예불가의 채록은 당시 사찰 일상의 단면을 생생하게 보여준다는 점에서 살펴볼 만하다.

‘불교 찬가와 행렬(Buddhist Chants and Processions)’이라는 제목이 붙은 이 채록에는 스님들이 날마다 조석(朝夕)으로 행했던 예불의 가사가 동작을 나타내는 지문과 함께 영어로 번역되어 있다. 아침예불의 내용을 한국어로 다시 풀면 다음과 같다.

“(불상 앞에 대열을 이루어 왼쪽으로 돌며 다음과 같이 음송한다.) 삼세(三世)가 우물 속 두레박의 오르내림 같구나. 백천의 겁이 티끌처럼 사라지네. 이승의 몸이 분노를 없애지 못한다면 어떤 내생에서 이 몸 얻기를 바라겠는가…마음은 바다처럼 넓은 자비심을 보여야 하고, 생각은 산처럼 높이 고양되어야 하네. 중생의 이익을 위해 힘쓰시었던 불단에 앉아 계신 큰 스승님께 (귀의하나이다.) (불상 앞에 모여 절하며) 삼보(三寶)에 귀의할 수 있도록 내 생각이 고양되기를 바라나이다.

(공양하는 이가 특별한 선물을 가져오면 부처님께 드린다…대열은 왼쪽으로 돌며 다음의 시구를 읊는다.) 향을 사르고 남단에 조용히 좌정합니다./ 죽을 때까지 변함 없이 번뇌를 잊겠나이다./ 마음속 망념을 줄이고 잊어야 합니다./ 이 사바세계의 모든 일은 결코 헤아릴 수 없기 때문입니다.

(불상 앞에 모여 말한다.) 이 공양으로 삼보에 귀의할지어다. 우리의 찬불은 존귀하신 분께 계속될 것입니다.”(The Korean Repository 2, pp. 124-125.)

이 예불 가사가 한문이었는지 우리말이었는지에 대해서는 별도의 설명이 없으므로 불분명하다. 번역과 중역을 거친 것이므로 면밀한 대조를 통해 오늘날 통용되는 어구와 유사한 표현으로 복원될 여지도 있다. 그럼에도 그 내용이 오늘날과 차이를 보이는 가장 큰 이유는 현행의 방식이 20세기 중반 이후 갖추어졌다는 사실에서 기인할 것이다. 이는 랜디스가 목격한 예불이 당시 한국의 모든 사찰에서 공통적으로 행해진 양식은 아닐 수 있음을 의미하기도 한다. 하지만 시대와 공간의 간극을 감안하고서도, 130여 년 전 이 땅의 스님들이 부처님께 예를 올리고 승단의 위의를 갖추며 하루를 여닫은 것은 오늘날과 다르지 않음을 잘 알겠다.

그런데 당대인에게 묘사된 스님의 모습은 그렇게 위의 있기만 한 것은 아니었다. 랜디스는 아이들이 부르는 동요를 수집하여 알파벳으로 음사하기도 했는데(Rhymes of Korean Children, 1898), 그중 하나의 가사를 다시 우리말로 옮기면 이렇다. “중, 중, 까까중/ 울 너머 뱅이 중/ 접시 밑에 핥아 중/ 돌 밑에 가재 중.(Chyoung, chyoung, kakkechyoung/ Oul nemou painge chyoung/ Chyepsi mithei haltai chyoung/ Tol Mithei kachai chyoung.)”(The Journal of American Folklore 11(42), p. 204.) 랜디스는 이 노래를 두고 ‘승려에 대한 비하(derision)’를 담았다고 소개하며, “한국에서 승려가 수모를 당하는 일은 흔한데, 이는 이들이 게으르고 무용(無用)한 계층이기 때문”이라는 설명을 덧붙이고 있다.

그러나 이는 명백한 오해이다. 지난 44편의 연재에서 누누이 확인했듯이 조선시대의 스님들은 단 한 순간도 게으르거나 무용했던 적이 없었기 때문이다. 그들은 조선이 개국한 시점부터 때로는 공적 행정력의 일환으로 또 때로는 종교적 신념의 실천으로 구휼, 의료, 건설, 위무(慰撫) 등 국가와 사회가 필요로 하는 모든 분야에서 최선을 다해 복무하였다. 뿐만 아니라 나라가 전쟁의 환란에 빠졌을 때는 어김없이 떨쳐 일어나 중생의 생명과 안녕을 위하여 몸을 바쳤고, 전후의 복구와 평화 유지에도 교계 전체가 나서서 이바지했다.

다만 시대가 지날수록 불교계가 담당했던 공적 행정력으로서의 역할에 대해 국가 차원에서 제공했던 제도적 지원과 보장이 약화되거나 사라지면서 스님들의 경제적 처지와 사회적 위상이 곤궁해져 간 측면이 없지 않다. 하지만 상층부 지배 세력과의 제도적 결속의 약화는 도리어 아래에서 민중들과의 신앙적 연대로 이어졌다. 이미 16세기에 성리학 이념이 강화되며 여러 불교 제도가 폐지되어 갈 때도 스님들은 수행과 공부를 게을리하지 않으며 불교 의례를 민간으로 저변화하며 확산하였고, 조선 후기에는 사부대중이 연합한 각종 결사가 만들어지며 승속을 넘나드는 종교적 결속을 강화하였다.

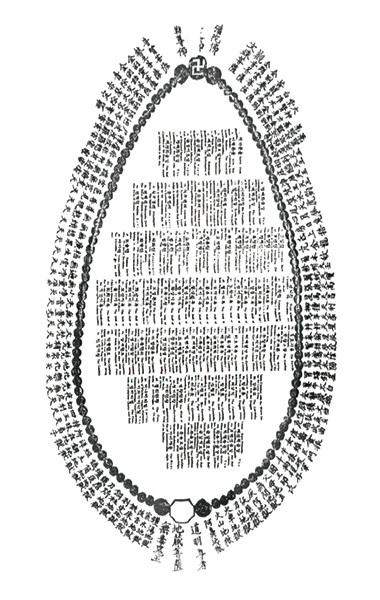

랜디스가 남긴 4편의 불교 관련 작업 중 하나가 ‘염주경’의 번역인 것은 그런 점에서 의미심장하다. 정식 명칭이 ‘불설목환자경(佛說木槵子經)’인 ‘염주경’은 염주의 유래와 효과를 알리는 짧은 경전이지만, 랜디스는 이 경에 대하여 “많은 한국 사찰의 벽에 표 형태로 되어 붙어 있다. 내가 한 사찰(봉은사)을 방문했을 때 ‘염주경’ 한 부를 얻을 수 있었던 것도 이런 식으로 벽에 붙어 있는 것을 보았기 때문이다.”(The Korean Repository 2, p. 23.)라고 보고하여, 일반 백성들이 늘 몸에 지니고 다니는 염주와 같은 기물을 통하여 불교 신앙을 체화하고 있었음을 보여준다.

따라서 아이들의 동요에 묘사된 스님의 모습은 비하의 뜻을 담고 있어서가 아니라, 오히려 구한말의 스님들이 민중과 동화되어 격의 없어진 모습으로 보아야 할 것이다. 이렇듯 조선시대 스님들의 삶이 언제나 백성들과 밀착되어 있었기에 500년 조선의 불교, 나아가 1700년의 한국불교는 진정한 한국의 종교가 될 수 있었다. (랜디스의 불교 연구에 대해서는 방원일, ‘성공회 선교사 랜디스(Eli Barr Landis)의 한국 종교 의례 연구’ ‘종교연구’ 78-2, 2018 참조.)

민순의 한국종교문화연구소 연구위원 nirvana1010@hanmail.net

* 이상으로 본 연재를 마칩니다. 지금까지 함께 해 주신 독자 여러분께 진심으로 감사드립니다.

[1709호 / 2023년 12월 20일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원