|

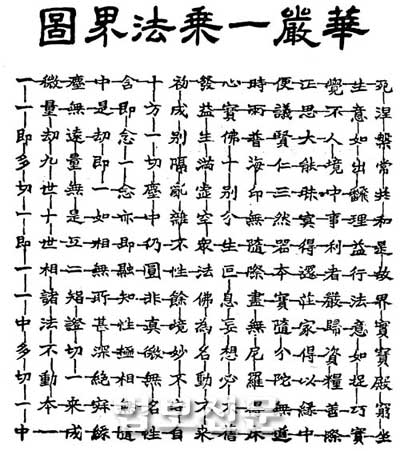

| <사진설명>의상 스님이 집대성한 『화엄일승법계도』. 안광석선생 화엄연기 참조. |

‘60 화엄경’ 방대한 내용

7언 30구 법성게로 요약

이름 집착 무리위해

법성게에 그림 더해

참다운 근원 친절히 설명

法자 佛자 가운데 배치는

원인과 결과 드러내기 위함

오늘은 의상의 법계도인(法界圖印)에 대하여 말씀드리고자 합니다. 의상은 육십화엄경의 그 방대한 내용을 7언 30구 210자로 된 게송으로 요약하여 이를 법성게(法性偈)라고 했습니다.

그러나 의상은 이 게송만으로는 만족하지 못했고, 이 시를 다시 하나의 도인(圖印)에 합하여 이를 반시(盤詩)라고 했습니다. 즉 반시란 도인에 게송을 합하여 만든 것으로 의상이 최초로 창안한 것입니다. 가로 15행 세로 14행의 직사각형 도인을 점선으로 연결했고, 그 점선 사이에 법성게의 한 글자씩을 배치한 뒤에 중앙의 법(法)자로부터 왼쪽을 향해 구불구불 54각(角)을 돌아서 마지막 불(佛)자에 이르도록 되어 있습니다. 의상의 창안한 반시, 이것은 이름에만 집착하는 무리로 하여금 이름도 없는 참다운 근원[眞源]으로 돌아가게 하려는 배려에서 그려본 하나의 그림이었습니다.

본질적인 진리의 세계는 말로 설명하기 어렵습니다. 이를 흔히 불가설(不可說)이라고 했습니다. 깨달음의 내용이기도한 해인삼매(海印三昧)의 경지야말로 불가설의 경지입니다. 그러나 이 경지는 다시 언어에 의해 표출되고 설명되어야 합니다. 그래야 사람들은 짐작이라도 할 수 있기 때문입니다. 이를 위해 옛적부터 손짓했고, 암시했으며 상징적인 언어나 어 떤 모습으로 그려 보이기도 했습니다. 그래서 의상의 반시는 상징이고 심볼이며 손짓인 것입니다. 사실 문화란 상징입니다. 의상은 상징을 누구보다도 더 잘 알았고 이를 활용한 것이 그의 반시입니다.

시도 그림도 모두 상징의 언어인데, 시와 그림을 하나로 통합했던 의상은 더 큰 상징을 보여 주고자 했기 때문입니다. 형상 없는 본질의 세계가 다시 어떤 형상을 하고 우리 앞에 나타날 때, 그것은 이미 상징인 것입니다. 의상을 비롯한 신라의 화엄학승들은 망상해인(忘像海印)과 현상해인(現像海印) 등으로 토론하고 있었습니다. 이런 토론에 의하면, 일승법계도(一乘法界圖)의 일승법계는 망상해인이고, 또한 글자는 현상해인인 셈입니다. 이 또한 의상 제자들의 논의입니다.

의상이 굳이 도인(圖印)으로 표현하고자 했던 이유는 삼종세간(三種世間)이 해인삼매로부터 빈번히 나와 현현함을 보여주기 위함이었습니다. 삼종세간이란 기세간(器世間)과 중생세간(衆生世間), 그리고 지정각세간(智正覺世間)을 말합니다. 기세간이란 우리들이 의지하여 살아가고 있는 자연계 전체를 말하는 것이고, 중생세간이란 인간사회 일체의 중생들을, 그리고 지정각세간이란 불보살의 세계를 이르는 것입니다. 도인의 점선은 붉은색으로 깨달음의 세계인 지정각세간을 상징하는 것이었습니다. 깨달음의 세계란 밝은 세계이기에 붉은 색으로 표시했습니다.

그 속의 글자는 모양이 다 다른 검은 색이었습니다. 이는 중생이 근기를 따라 다 다르며 아직은 무명(無明)의 먹구름 속에 살고 있음을 보여주려는 것입니다. 흰 종이 위에 붉은 점선과 검은 글자를 그렸는데, 흰 종이는 기세간을 상징하는 것으로 흰색은 상황에 따라서 검게도 혹은 붉게도 될 수 있기 때문입니다. 이처럼 의상은 시에서도 도인에서도, 그리고 색깔을 통해서도 상징을 담아내고자 했습니다. 의상은 시인이자 화가였던 것입니다.

도(圖)는 모습[像]입니다. 마치 코끼리를 알지 못하는 사람을 위하여 코끼리의 그림을 그려서 보여주는 것과 같은 것이라고 신라의 화엄학승 법융(法融)은 설명했습니다. 그리고 그는 수행자가 자신의 몸과 마음이 곧 법계불임을 알지 못하기 때문에 법계불의 상을 그려서 알려 주는 것이라고도 했습니다. 이(理)는 망상해인(忘像海印)이고 교(敎)는 현상해인(現像海印)입니다. 반시(盤詩)란, 검은 글자는 붉은 획에 서리며, 붉은 획은 검은 글자에 서리므로 반(盤)이라고 합니다.

검은 것이 붉은 것에 서리는 것은 곧 현실이 이치에 두루 하는 것이며, 붉은 것이 검은 것에 서리는 것은 곧 이치가 현실에 두루 하는 것입니다. 이 또한 법융의 설명입니다.

인문(印文)의 모습을 살펴보면 이렇습니다. 인문에는 오직 하나의 길만이 있는데, 이것은 여래의 일음(一音)을 나타내기 위한 좋은 방편(方便)입니다. 그러나 그 하나의 길도 굽은 길을 돌고 돌아가도록 되어 있습니다. 굴곡이 많은 것은 중생의 근기와 욕구가 한결 같지 않음을 보여주는 것으로 이것은 곧 삼승(三乘)의 가르침에 해당하는 것이라고 합니다.

여래는 일음으로 설하지만 중생들은 제 각각 자신의 근기에 따라서 그 설법을 듣듯이, 굴곡은 많은 것입니다. 인문의 일도(一道)에는 시작하는 곳도 끝나는 곳도 없습니다. 훌륭한 방편에는 일정한 것이 없어서 법계(法界)에 계합하고 십세(十世)에 서로 응하여 원융하고 만족함을 나타내 보이려는 것으로 이 의미는 원교(圓敎)에 해당하는 것입니다.

인문에는 무엇 때문에 (사면(四面)과 사각(四角)이 있는 것입니까? 보시(布施)와 애어(愛語)와 이행(利行)과 동사(同事) 등의 사섭(四攝)과 자비희사(慈·悲·喜·捨)의 사무량심(四無量心)을 드러내기 위해서라고 설명하고 있습니다. 인상(印相) 이러한 의미는 결국 (三乘)에 의지하여 일승(一乘)을 나타내기 때문이라고 의상법사는 설명하고 있습니다.

다음으로 글자의 모습에 대하여 살펴보겠습니다. 글자 중에는 시종(始終)이 있습니다. 이것은 수행의 방편을 나타낸 것으로 원인과 결과가 같지 아니함을 나타낸 때문이라고 합니다. 그렇다면, 무엇 때문에 글자 중에는 굴곡이 많은 것입니까? 이것은 삼승의 근기와 욕구가 달라서 같지 않음을 나타내기 위함이라고 합니다. 게송 중의 처음과 끝의 두 글자, 즉 법(法)자와 불(佛)자는 가운데 왜 놓아둔 것입니까? 원인과 결과의 두 위치를 표시한 것입니다. 법융은 이런 질문을 합니다. “인도(印道)를 기준으로 하면 시작과 끝을 떠나는데, 무엇 때문에 글자를 기준으로 하여 법(法)에서 시작하여 불(佛)에서 끝나는가?” 그리고 이렇게 스스로 답하고 있습니다. “만약 이치를 곧 바로 기준으로 한다면, 비록 처음과 끝이 없다고 할지라도, 만약 처음과 끝을 보여주지 않는다면, 법에 들어가는 방편을 얻지 못하기 때문이다.”라고 말입니다.

이를 다시 화엄의 육상(六相)에 의하여 분별해 보면 이렇습니다. 육상이란 천체성인 총상(總相), 개별성인 별상(別相), 동질성인 동상(同相), 특수성인 이상(異相), 통합성인 성상(成相), 해체성인 괴상(壞相) 등을 말합니다. 총상은 근본인(根本印)이고, 별상은 다른 굴곡들이며, 동상은 도인인데, 굴곡은 다르지만 한 가지 도인이기 때문입니다. 이상은 굴곡이 다르기 때문이고, 성상은 도인을 이루기 때문이며, 괴상은 돌아가는 굴곡들이 서로 달라 본래 짓지 않기 때문이라고 의상은 설명하고 있습니다. 의상은 제자들과 함께 흔히 기와집을 예로 들어 육상을 설명하곤 했습니다.

법융은 다시 이런 질문을 던집니다. “검은 글자를 쓴 뒤에 붉은 선을 그리는가? 붉은 선을 그리고 난 뒤에 검은 글자를 쓰는가?” 라고 말입니다. 그리고 그는 스스로 답하기를 “곧 두 가지가 다 옳다.”고 하면서, “먼저 쓰고 뒤에 그리는 것은 이치[理]가 현실[事]를 따른다는 뜻이며, 그리고 뒤에 쓰는 것은 현실이 이치에 따른다는 뜻이다.”라고 했습니다. “이치가 현실을 따라도 혹은 현실이 이치에 따라도 다 옳을 수 있다.”는 법융의 이 설명은 매우 중요합니다. 이사무애(理事無碍), 즉 이치와 현실이 서로 아무런 장애도 없다는 것은 다 아는 문구지만, 그래도 법융의 이 설명은 매우 친절한 것입니다.

우리는 가끔 어떤 도리나 진리, 혹은 이치라고 하는 것이 있고, 이 이치를 따라서 살아가야 하는 것으로 생각할 때도 있습니다. 그러나 이치가 현실을 따라도 틀릴 것도 없다는 법융의 설명은 우리를 보다 자유롭게 해줍니다.

도(道)에는 도리(道理)와 같이 형이상학적인 의미도 있지만, 도로(道路), 도구(道具) 등의 용례에서 보듯 형이하학적 의미도 동시에 있습니다. 이기(理氣)의 경우도 주리(主理)나 주기(主氣)로 나누어 논쟁할 것도 없습니다. 명분과 실리를 두고 갈등할 것도 없습니다. 명분을 중시하는 것은 옳고, 실리를 추구하면 잘못이라고만 말할 수도 없기 때문입니다. 어떤 이치가 있어서 현실로 구체화 된다고도 할 수 없습니다. 누가 먼저 길을 내고 가면, 그 길은 또 하나의 이치가 되기도 하는 것이다.

세상에 길은 많습니다. 험한 길도 있지만, 많은 사람들이 다녀서 평탄한 길도 있습니다. 넓은 길은 보편적인 길입니다.