불화는 부처님이나 보살, 나한 등을 그린 그림이지만, 불교 그 자체를 그린 그림은 존재할 수 없는 것일까? 부처님을 표현한다는 것은 불교의 가르침을 상징하는 것이긴 하지만, 그 모습을 통해 부처님이 어떤 가르침을 주셨는지, 불교에서의 깨달음은 어떤 것인지 등을 설명해주기는 힘들다. 연기, 번뇌, 해탈 등을 만약 이해하기 쉽게 그림으로 표현한다면 어떤 모습이어야 할까.

선종화는 먹의 추상적인 사용이나 형태에 대한 파격을 통해 우리의 선입견이나 판에 박힌 사고를 깨뜨려준다는 점에서 어느 정도 그러한 역할을 하고 있다. 여기서 더 나아가 인간의 깨달음 단계를 심리학적이다 싶을 정도로 정밀하게 고찰한 유식불교의 분석적 사고나 데카르트의 회의론처럼 모든 것을 의심하고 잘못된 확신을 부정해나가는 해체적인 사유방식도 어쩌면 시각화할 수 있을 것도 같다. 궁극적으로 이를 통해 우리의 참선을 막연한 집중이 아니라, 구체적으로 그러나 획일적이지 않게 다듬어 나간다면 불화의 역할은 더욱 커질 것이다. 김순남 작가는 아마도 그러한 생각을 그림에 담고 싶었던 것이 아닌가 생각된다.

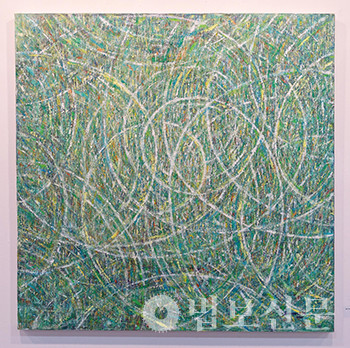

김순남의 작품은 언뜻 이 시대의 수많은 추상화 중의 한 표현으로 읽힌다. 그러나 일단 작가가 스스로 작품에 ‘윤회로부터의 탈출’이라는 제목을 붙였으니, 불교와 연관이 있는 작품은 틀림없다고 믿고 그 흐름을 따라가 보자.(사실은 김순남 작가는 출가하기 위해 절 문을 두드렸던 이력도 지니고 있다) 작가의 또다른 작품들의 제목은 ‘뉴 심포니-텅빈 충만’이다. ‘텅빈 충만’을 통해 우리는 이 제목도 불교와 연관된 것임을 짐작할 수 있다. 무엇이 텅빈 충만일까.

가득찬 그림을 그려놓고 ‘텅빈’이라니, 그리고 비어있는데 ‘충만’이라니, 나가르주나의 ‘중론’을 읽는 것처럼 헷갈리는 이야기다. 그런데 그 앞에 ‘뉴 심포니’가 붙어있으니 조금 힌트가 되어 다가온다. 문득 존 케이지의 ‘4분 33초’가 떠오른다. 음악을 연주한다고 하면서 4분 33초간 침묵하는 것이라니 모순적이지만, 가만히 보면 매우 불교적인 표현이다. 앞서 불교의 가르침 자체를 시각화할 수 없을까 자문했지만, 사실상 부처님조차도 스스로의 가르침을 언어화하지 못했다. 그래서 늘 스스로 아무 것도 가르치지 않으셨다고 부정하셨다. 실제 부처님은 무엇이 진리라고 가르치시기보다는 우리가 잘 못 알고 있는 것들을 부수기 위해 더 노력하셨다. 어떤 진리의 대상을 말로 설명할 수 없는 것이니 무조건 믿으라고 하는 것은 길거리에서 ‘도’에 관해 물어오는 사람들과 다를 바 없다. 부처님은 단지 진리란 말로 설명할 수 없는 것이라고 하시는데 그친 것이 아니라, 더 나아가 무엇이 진리가 아닌가를 열심히 가르쳐 주셨다. 무엇이 진리인지 말로 설명할 수는 없지만, 만약 무엇이 진리가 아닌지는 설명할 수 있다면, 그렇게 진리가 아닌 것으로 제외되고 남은 그 무엇인가가 진리인 것이다.

이것은 마치 존 케이지가 ‘4분 33초’와 같은 아무 행위도 하지 않는 행위를 통해 주위의 모든 소리를 듣게끔 만들어 결국 음악이란 무엇인가를 다시 생각하게 한 것과 같다. 존 케이지 스스로도 불교나 동양철학에 지대한 관심이 있었다고 한다. 그래서 ‘나는 할말이 없다. 나는 그것을 말하고 있다’는 그의 반어적 표현은 부처님의 무언 설법의 또다른 표현 같다. 이것을 시각미술로 치환한다면 곧 사물을 사물 자체가 아니라 이를 둘러싼 여백으로 표현하는 개념과 유사하다. 김순남의 심포니가 그렇다.

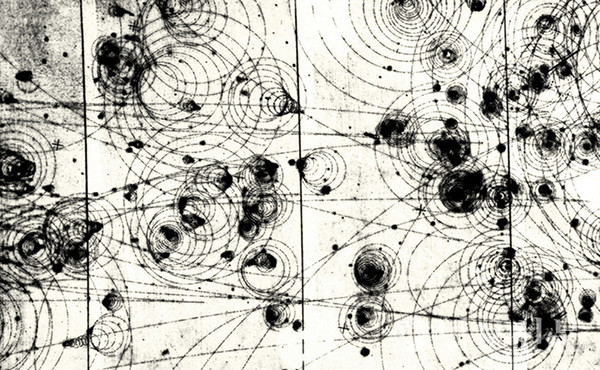

실제로 김순남의 작품 속 둥근 파동들은 현대물리학의 중요한 실험도구인 ‘안개상자’를 지난 입자들의 궤적처럼 보인다. 우리가 보는 것은 전자가 아니라 전자가 지나고 난 안개의 여백을 보는 것이다. 김순남의 작품 속 파동은 보이지 않는 소리를 구성하는 파동을 눈에 보이는 형태로 바꾸었지만, 오히려 막상 눈에 보이게 되니 소리를 잃은 아우성처럼 들인다. 그래서 화면은 가득차 있지만, 우리는 ‘소리 없음’을 느끼게 되는데, 그것이 아마도 작가가 의도한 ‘텅빈 충만’이 아닐까 한다.

이처럼 여백을 통해 본체를 드러내려는 시도는 부처님의 설법이나 존 케이지의 음악이나 동일한 시도였다고 볼 수 있다. 김순남의 작품은 그런 의미에서 미술의 안개상자다. 우리는 작품 속 많은 원의 궤적을 통해 작가가 그림을 그렸을 당시 원을 그리는 모습을 떠올린다. 여러분이 작품 앞에서 그 원을 따라 팔을 휘두른다고 생각해보자. 문득 지휘자가 팔을 휘두르는 것과 유사한 동작이 됨을 알 것이다. 다만 김순남 작가는 음이 아니라 색의 지휘자였던 것이다. 더불어 색을 지휘하고 있는 그 모습은 지금 그림 앞에서는 볼 수 없지만, 그 결과인 그림을 통해 우리는 작가가 그림을 그린 당시의 그 팔 흔듦을 만나게 된다.

이처럼 우리가 파동을 보고 있을 때 작가는 우리에게 그 파동을 일으킨 사건을 돌아보길 권한다. 그림에는 파동만 남았지만 무엇인가 떨어지고 충격을 주었기에 그 충격파로서 파동이 생겨났을 것이다. 우리가 느끼는 번뇌, 고민, 불행, 슬픔 등은 모두 그 자체가 아니라 무엇인가의 충격에 의한 파동이다.

언젠가 불교학 관련 학술대회에서 ‘AI도 성불할 수 있는가’의 문제가 화두가 된 적이 있었다. 인간보다 더 높은 지능을 지닌다면 성불할 수 있지 않을까. 그러나 왠지 아니라고 하고 싶었지만, 답을 찾지는 못했었다. 그러나 김순남의 작품을 보며 느낀 바가 있다. 애초에 충격이 없었다면 그림 속 파동도 없었을 것과 마찬가지로, 애초에 번뇌가 없었다면 성불도 없는 것이다. 골키퍼 없는 골대에 골을 넣는 것이 골인은 아닌 것과 마찬가지다.

‘윤회로부터의 탈출’은 우리가 ‘나’라고 부르는 것은 결국 그 동안 받았던 상처와 아픔이 지나간 궤적의 총체이며, 해탈이란 그 흔적을 상처로 남기는 것이 아니라 음악적 파동으로 바꾸는 것임을 노래하고 있는 듯하다. 김순남 작가도 자신은 아무 것도 그리지 않았음을 그림으로 표현하고 싶었던 것이 아닐까.

주수완 우석대 조교수 indijoo@hanmail.net

[1605호 / 2021년 10월20일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원