전라남도 구례군 마산면 화엄사로 539 화엄사 명부전에 봉안되었던 ‘시왕도’ 1점이 2001년 12월 28일 도난됐다. 이후 19년만인 2020년 1월 서울의 한 경매시장에 도난된 포항 보경사 불화 2점이 나와 관련자들에 대한 수사가 진행되면서 이 불화 역시 개인 사립박물관장의 은닉처에서 함께 발견돼 회수했다.

구례 화엄사(華嚴寺)는 통일신라 경덕왕 때 연기조사에 의해 창건된 사찰로 많은 고승들이 머물렀던 화엄종의 중심사찰로서 명성이 높다. 1424년 조선 초기에는 선종대본산(禪宗大本山)으로 승격되었지만 임진왜란 때 전각들이 모두 불타버렸다. 다행히 각성 스님이 1630년에 중건하기 시작하여 7년간에 걸쳐 대규모의 선종대가람을 갖추게 되었다. 현재 경내의 전각은 17세기 이후에 중건한 것으로 각황전과 대웅전은 국보와 보물로 지정돼 있다. 또 연륜이 깊은 만큼 통일신라시대의 석등과 사사자삼층석탑을 비롯해 원통전 앞 사자탑, 동서오층석탑, 화엄석경 등이 오래전부터 중요 유물로 지정됐다. 산내암자도 한때 81개나 거느리고 있었으나 지금은 거의 없어지고 구층암을 비롯한 금정암, 지장암만 남아 있을 뿐이다.

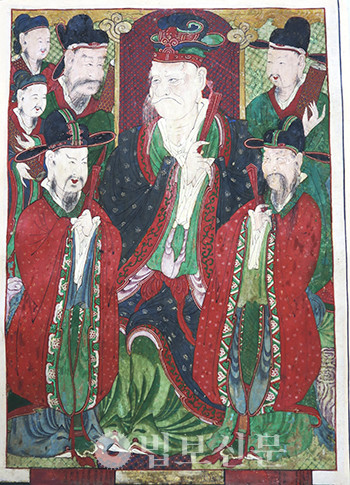

회수된 화엄사 ‘시왕도’는 도난 후 오랜 기간 방치돼 온 탓에 딱딱하게 굳어 그림을 제대로 펼 수조차 없으며 채색이 일부 박락되었거나 개채된 상태였다(사진 1). 화면은 2단 구성으로 상단에 명부의 제2 초강대왕(初江大王), 제4 오관대왕(五官大王), 제6 변성대왕(變成大王), 제8 평등대왕(平等大王), 제10 오도전륜대왕(五道轉輪大王) 등 5명의 시왕을 그려 넣은 것이다. 각 명부의 시왕은 탁자 뒤에 앉아 죽은 자의 죄를 심판하는 모습이며 그 주위에는 판관·사자·옥졸·시녀 등의 권속들이 배치됐다. 또 화면 아래에는 구름으로 구획을 나누고 죽은 자들이 형벌을 받는 5개의 지옥 장면이 펼쳐져 있다. 그 사이로 백의관음보살이 등장한 점은 매우 이례적이다. 각 지옥 장면에는 제목이 적혀 있는데 목을 톱으로 자르는 거해(鉅觧)지옥(사진 2), 몸에 못을 박는 정철(釘鐵)지옥, 돌판 위에 놓고 압사시키는 석개(石磕)지옥, 죄인을 뜨거운 물에 넣는 확탕(鑊湯)지옥(사진 3), 인간·아귀·짐승으로 태어나는 육도윤회의 장면까지 표현되었다. 이러한 지옥 장면은 시대와 지역에 따라 약간씩 다르다. 이 그림은 시왕이 죽은 자의 죄업을 심판하는 장면과 형벌을 받는 지옥의 장면을 극적이면서 긴장감있게 표현한 것이다. 전반적으로 붉은 색과 녹색이 주조를 이루고 있는데 주황과 청색, 백색을 적절하게 사용해 잘어울리면서 대비적인 효과를 준다.

시왕은 명부계의 심판을 맡고 있는 10명의 왕을 말하며 사후 7일, 14일, 21일, 28일, 35일, 42일, 49일, 100일, 1년, 3년의 순으로 죽은 자를 심판하였다. 시왕에 대한 신앙은 중국 당대 말에서 오대 초에 걸쳐 성립된 것으로 매우 중국적이면서 도교적인 성격이 강하다. 그 형상은 일정하지 않지만 대체로 관모를 쓰고 소매가 넓고 긴 옷을 입고 있으며 손에는 홀을 쥐고 있는 것이 특징이다. 본래 사찰의 명부전에는 명부의 세계를 관장하는 지장보살을 비롯해 죽은 자가 생전에 지은 선업과 악업을 판결하고 죄를 심판하는 시왕과 권속들이 봉안되었다. 이때 상과 짝을 맞추어 후불화로 ‘지장보살도’와 ‘시왕도’ ‘사자도’ 등이 걸리게 된다.

화엄사 ‘시왕도’는 10명의 왕을 5명씩 나누어 그린 2폭 중 한 폭에 해당된다. 또다른 한 폭인 제1 진광대왕(秦廣大王), 제3 송제대왕(宋帝大王), 제5 염라대왕(閻羅大王), 제7 태산대왕(泰山大王), 제9 도시대왕(都市大王)을 그린 ‘시왕도’와 짝을 이루고 있었는데 이 역시 오래 전에 유출되어 행방을 알 수 없다. 다행히 도난되기 전에 조사된 화기에 의해 원봉안처와 조성시기, 불화승의 이름이 확인된다. 즉 1862년 11월에 화엄사에 봉안하기 위해 해운당 익찬과 풍곡당 덕린, 월하당 준언, 해염당 산수 등 17명의 불화승이 그린 것이다. 특히 익찬은 19세기 전라도에서 주로 활동했던 조선 후기의 대표적인 화승이다.

경상북도 문경시 불정길 운암사 명부전에 봉안되었던 ‘현왕도’ 1점도 1991년 3월21일 도난되었으나 이 불화 역시 2020년 7월에 같은 사립박물관 수장고에서 발견돼 회수했다. 한때 극락전에 모셨던 목조아미타불상은 이미 불타버렸고 목조관음보살상 및 목조대세지보살상과 후불도인 ‘영산회상도’가 도난되는 등 문화재의 수난이 많았던 곳이다. 협시보살상 2구는 2016년 되돌아왔지만 ‘영산회상도’는 아직 소재지를 알 수 없다.

회수된 운암사 ‘현왕도’는 도난되었을 때 잘라낸 가장자리를 새로 수리하여 표구한 것이다(사진 4). 명부의 시왕 중 5번째 염라대왕을 독존으로 그린 것으로 죽은 자들을 생전의 죄업에 따라 벌을 주는 역할을 하기 때문에 가장 널리 알려져 있다. 붉은 색의 천으로 장식한 의자에 앉아 있는 현왕을 중심으로 대륜성왕· 전륜성왕·판관·사자 등의 권속이 좌우에 배치되었다. 이처럼 현왕은 6명의 권속만 거느린 단순한 구성으로 되어 있으나 시대가 내려갈수록 권속이 늘어나면서 복잡해졌다.

현왕(現王)은 석가여래에게 다음 생에 보현왕여래(普賢王如來)로 태어날 것이라는 수기를 받은 자로 그 연원은 오래되지 않은 것같다. 17세기 후반의 불교의식집에 현왕재(現王齋)가 처음 등장하기 시작하면서 ‘현왕도’도 널리 제작되었던 것으로 보인다. 현왕재는 3년에 걸쳐 10명의 시왕에게 심판을 받는 전통적인 명부 신앙과는 다르게 죽은 지 사흘째 되는 날 현왕에게 심판을 받고 왕생하는 불교의식을 말한다. 이렇듯 ‘현왕도’는 죽음의 세계에서 구제받을 수 있다는 명부의 신앙과 함께 빠른 시간 내에 극락정토로 인도하기 위한 천도의식이 유행하면서 조선 후기에 새롭게 등장한 불화다.

현재 화기에는 글자 일부를 인위적으로 지운 흔적이 있지만 1811년(가경 16) 4월에 문경 운암암(雲巖庵) 법당에 봉안하기 위해 제작했다는 내용이 확인된다. 또 불화를 그린 화승은 18세기 후반에 경상북도 지역에서 활동했던 정민(定敏)으로 추정할 수 있다. 이를 도난되기 전에 조사된 극락전의 ‘영산회상도’ 화기와 비교해 보면, 원봉안처와 제작시기, 불화승이 거의 비슷해 같은 시기에 함께 제작되었던 것으로 보인다. 운암사 ‘현왕도’는 현존하는 현왕도 가운데 제작시기가 비교적 빠를 뿐 아니라 19세기 전반 경상도 지역의 현왕도 도상을 알 수 있는 점에서 자료적 가치가 충분하다.

이숙희 문화재청 문화재감정위원 shlee1423@naver.com

[1612호 / 2021년 12월8일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원