나한기도도량 천년고찰 부산 마하사 응진전의 영산회상도에서 진신사리가 발견됐다.

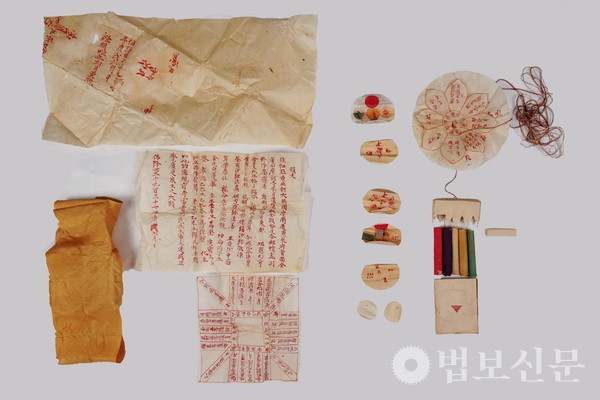

마하사(주지 정산 스님)는 11월6일 응진전(나한전)에서 봉행된 ‘마하사 응진전 영산회상도 보전처리 완료 이운식 및 음력 10월 정기 나한기도’에서 이같이 밝혔다. 마하사 주지 정산 스님에 따르면, 마하사는 응진전의 높은 습도와 통기 등이 원활하지 않은 상황을 고려, 부산시 유형문화유산인 응진전 영산회상도의 보전처리를 지난 1월16일부터 9월10일까지 진행했다. 특히 이 과정에서 영산회상도의 복장유물의 후령통 내 오보병 아래 종이로 만든 사리함에 진신사리 8과가 봉안돼 있음을 확인했다. 이후 보존처리를 마친 영산회상도에 순서대로 본 위치에 재납입을 완료, 이날 이운식을 거쳐 나한전의 삼존불 후불탱 위치에 봉안했다.

정산 스님은 “10년 전 보존처리를 했음에도 나한전이 워낙 습한 환경이고 통풍이 되지 않아 이번에 보존처리가 필요했다. 이 과정에서 10년 전 확인되지 못했던 영산회상도의 복장유물을 세세하게 확인할 수 있었고, 진신사리를 발견했을 때의 환희심은 말로 표현하기 어려울 정도”라고 회상했다. 이어 “이번 진신사리 발견을 계기로 나한기도도량으로 알려진 마하사의 가치를 더욱 분명하게 확인하는 계기가 됐다”고 밝힌 스님은 “무엇보다 이 같은 소중한 문화유산의 보존을 위해서라도 응진전의 수리는 시급한 실정”이라며 “예산이 책정된 만큼 응진전 해체복원도 체계적이고 안전하게 진행되길 바라며 마하사 응진전의 가치를 후대에 더욱 여법히 계승되고 오랜 역사를 이어온 나한기도 역시 환희심으로 지속되길 염원한다”고 전했다.

이번 보존처리를 맡은 문화유산보존과학연구소에 따르면, 마하사 응진전 영산회상도는 지난 2015년 8월19일 보전처리를 진행한 이후 10여 년 만에 진행된 것이다. 10년 전에는 영산문화재연구소가 보전처리를 맡아 당시 복장유물에 대해서는 조사 없이 재봉안했다.

이번에는 보존처리에서는 복장유물을 모두 확인하고 기록하는 데 중점을 뒀다. 복장유물 조사는 마하사 주지 정산 스님 및 종무실장, 최춘욱, 이현주, 정광용 부산시 문화유산 자문위원, 연제구청 감독관 등 입회 아래 진행됐다. 이밖에도 영산회상도 좌우 사방으로 봉안된 십육나한도의 경우 복장유물은 동일 시기 제작된 영산회상도의 복장유물과 유사한 구성일 것으로 추정돼 조사하지 않고 재납입 했다.

마하사는 5세기 아도(阿道) 화상이 창건한 부산 최초 사찰로 전한다. 임진왜란 때 사찰 건물이 모두 불탔고, 18∼19세기 단계적으로 사찰의 모습을 갖추었다. 1717년(숙종 43년) 초암(草庵) 형태의 대웅전과 나한전을 조성하고 박성우(朴聖祐) 신도의 시주로 16나한상을 모셨다. 1729년(영조 5년) 각찬 스님 주도로 나한전을 중건했다. 1773년(영조 49년) 진우(震祐), 쾌일(快一) 스님이 나한전을 다시 중건했다. 1791년(정조 15년) 채정(采定) 스님이 대웅전을 중건했다. 1841년(순조 14년) 대방(마하대복연)을 중건했다. 1860년(철종 11년) 대웅전과 요사를 중건했다. 1876년(고종 13) 요사와 식당을 중건했다. 이후 여러 차례의 불사로 현재의 마하사 모습이 갖춰졌으며 부산시 지정 유형문화재 1점, 문화재 자료 6점 등 문화재 7점을 보유하고 있다.

특히 마하사 주지 정산 스님은 지난 2020년 하반기 주지 취임 당시부터 2년6개월에 걸쳐 건축물대장 미등재된 응진전(나한전)을 비롯한 9개동에 대해 법적 절차를 거쳐 준공검사를 획득, 건물 양성화 불사를 회향한 바 있다. 9개 동의 총 연면적은 1,072.4㎡에 달한다. 응진전 해체복원 불사의 추진도 이 같은 무허가 건축물 양성화 과정이 있었기에 가능하게 됐다.

응진전은 정면 3칸, 측면 2칸의 팔작지붕으로 18세기 건물을 최근 중창했다. 안에는 18세기 조성한 목조석가여래좌상을 중심으로 문수보살과 보현보살이 좌·우 협시하고 있다. 또 불단 좌우에 16나한상과 나한도는 석조로 목조석가여래좌상과 같은 시기 작품이다. 응진전에 봉안된 석가 영산회상도는 1910년 공화불사(空花佛事)를 기념하며 조성한 것이다. 19세기 후반부터 20세기 전반까지 활동한 명조(明照) 스님을 불모로 봉인(奉仁), 석초(石初)가 함께 제작했다고 기록돼 있다. 면본으로 세로 2폭의 천을 이어 그림을 그리고 나무틀로 마감하였는데 세로 111.7㎝, 가로 171.5㎝의 가로가 긴 화면에 석가모니불을 중심으로 권속들이 상하 2단 구도로 배치되어 있다.

화기에 의하면, 1910년 6월, 즉 일본에 국권을 빼앗기는 한일합방조약을 맺는 8월 이전에 설행된 공화불사(空花佛事) 때 응진전 불상 개금을 비롯하여 십육나한상의 개분과 함께 각부탱화를 조성했다. 이 같은 불사는 19세기 활발하게 시행되었던 수월도장(水月道場) 공화불사(空花佛事)와 관련하여 제작된 불화임을 밝히고 있다.

주영미 기자 ez001@beopbo.com

[1753호 / 2024년 11월 20일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원