[기획] 다시 불붙는 최고 금속활자본 논쟁

1. 현존 최고 금속활자본 ‘직지’ 맞나

2. ‘남명증도가’를 둘러싼 치열한 공방

3. 과학의 영역으로 넘어가는 금속활자본

4. 금속활자본 논쟁의 걸림돌들

미국인쇄협회가 2023년 1월 ‘세계인쇄역사연표(American Printing History Association)’에 ‘남명천화상송증도가’를 세계 최고(最古) 금속활자본으로 등재했다. 이는 서구 학계에서 ‘남명천화상송증도가’가 ‘직지’보다 138년, 구텐베르크의 ‘42행 성서’보다 216년 빠른 1239년에 금속활자로 인쇄된 판본임을 사실상 공인했음을 의미한다.

유우식(미국 웨이퍼마스터스 대표·공학박사) 경북대 인문학술원 객원연구원은 2023년 미국에 본부를 둔 국제아시아학회(AAS:Association for Asian Studies)에 ‘남명천화상송증도가’ ‘공인본’이 목판본이 아닌 금속활자본이라는 논문을 발표했다. 유 박사는 픽맨(PicMan) 이미지 분석 소프트웨어를 활용해 8년간 연구를 진행해 이 같은 결과를 밝혀냈으며 미국인쇄협회의 세계인쇄역사연표에 등재되는 성과를 이뤘다. 한국이 ‘인쇄문화의 종주국’이라는 위상은 더욱 공고해졌지만 동시에 ‘직지’가 세계 최고라는 고정관념을 깨는 것이기도 하다. 이 때문에 일부 지자체와 서지학계에서는 이를 아예 외면하거나 심각한 도전으로 받아들이는 분위기다.

금속활자는 지식의 공유와 확산을 가능케 한 인류의 위대한 발명품으로, 문헌에 등장하는 최초의 금속활자본은 ‘고금상정예문’과 ‘남명천화상송증도가’로 알려져 있다. ‘고금상정예문’은 고려 인종 때 최윤의 등 17명의 학자가 왕명에 따라 공포된 법령 등을 수집, 고증해 50권으로 엮은 예서다. 이규보의 ‘동국이상국집’에 ‘고금상정예문’을 강화도에서 금속활자로 28부를 인쇄했다고 기록돼 있으며, 간행 시기는 1234~1241년 사이로 추정된다.

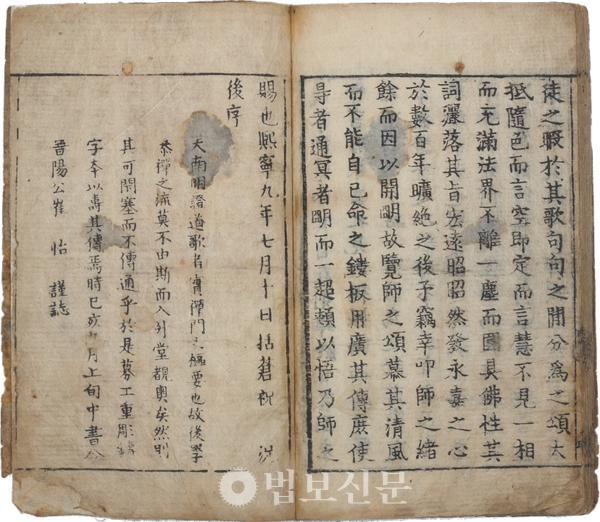

‘남명천화상송증도가’는 송나라 남명화상 법천선사가 ‘영가진각대사증도가’에 각 구절에 게송을 붙여 깨달음의 진면목을 설한 가송집으로, 금속활자본의 간행 시기는 1239년으로 추정된다. ‘고금상정예문’은 현존하지 않으며 ‘남명천화상송증도가’는 12종 13책이 남아있다. 매우 유사하다고 판단되는 4가지 판본 중 ‘삼성본’ ‘대구본’ ‘반야사본’은 목판본이라는 데 이견이 없다. 그러나 ‘공인본’은 금속활자본이라는 주장이 1970년대 처음 제기되었으며, 1980년대부터 본격적으로 학계에 소개됐다.

미국 세계인쇄역사연표에 ‘남명천화상송증도가’

2023년 금속활자본 공인·직지보다 138년 앞서

박동섭 공인본 전 소장자는 ‘향토안동 창간호’에 ‘남명천화상송증도가’를 해제하는 글을 통해 ‘공인본’이 금속활자본임을 처음 주장했다. 금속연구가인 오국진(1944~2008) 국가무형문화재 금속활자장 보유자도 1988년 ‘공인본’과 ‘삼성본’의 서지적 특징과 서체의 특징을 비교 분석했다. 그는 ‘공인본’에 나무 결이 전혀 나타나지 않고 먹의 농도 차이가 심하게 나타나는 점 등 금속활자본의 특성을 근거로 제시해 관심을 모았다. 김두찬(1922~2011) 전 구결학회장은 1988년 발표한 논문 ‘고려판 남명집의 구결연구’를 통해 ‘공인본’에 고려시대 구결이 사용된 점을 근거로 들며 금속활자본일 가능성을 제기했다. 최태호 충북대 목재종이과학과 교수는 2015년 목판본과 금속활자본의 특징을 비교해 목판본인 세 개 판본과 ‘공인본’이 뚜렷한 차이점을 나타낸다는 것을 확인했다. 서화연구자인 손환일 전 대전대 교수도 2017년 이중인출자, 주물활자의 특징, 너덜이 비교 등을 통해 ‘공인본’이 금속활자본임을 주장했다. 특히 저명한 서지학자인 박상국 한국문화유산연구원장은 ‘세계 최초의 금속활자본, 남명증도가’(2020, 김영사)에서 금속활자본의 특징인 획의 탈락, 활자의 움직임, 뒤집힌 글자 등이 ‘공인본’에 나타난다며 ‘공인본’이 금속활자본이라는 구체적인 근거를 제시했다. 공학자인 유우식 박사도 2022년 ‘남명천화상송증도가’의 판본 식별이 육안으로만 이루어지면서 판단 근거가 미약하며 주관이 개입됐다고 보고, 과학적인 이미지 분석 방법을 통해 ‘공인본’이 다른 세 개 판본과 구별되는 금속활자본임을 주장했다.

1970년대부터 다양한 금속활자본 존재 주장

“인쇄문화 종주국으로서 열린 태도 보여야”

‘남명천화상송증도가’ 외에도 여러 고서가 목판본이냐 금속활자본이냐를 두고 일찍이 논란이 있어왔다. 손보기 전 연세대 고고학과 교수가 1973년 ‘청량답순종심요법문’(1297~1298)이 ‘직지’보다 앞선 금속활자본이라고 주장해 언론에 소개됐으며, 서지학자 조형진 전 강남대 교수는 2021년 ‘석가여래행적송’(1330)이 ‘직지’보다 앞선 금속활자본이라는 주장을 제기하기도 했다. 최근 유우식 경북대 인문학술원 객원연구원도 ‘자비도량참법집해’가 ‘직지’보다 앞선 금속활자본임을 밝힌 논문을 한국문화재보존과학회 학술지 ‘보존과학회지’에 발표해 관심을 모았다. 이처럼 금속활자본을 둘러싼 많은 논쟁이 지속되고 있지만 정작 국내 공인된 고려 금속활자본은 세계기록유산으로 지정된 ‘직지’뿐이다. 이외의 다른 금속활자본에 대한 논의와 체계적 연구는 미미할 뿐 아니라 부정적인 선입견으로 판단하려는 흐름이 강하다는 지적도 나온다.

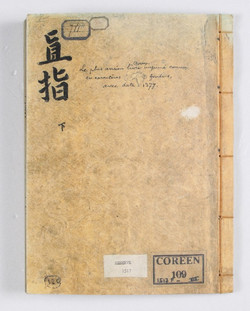

1972년 ‘직지’가 전 세계에 소개된 이래 2001년 유네스코 세계기록유산으로 지정되면서 한국은 금속활자 종주국으로서 문화적 위상을 누릴 수 있었다. 국내 고고학·서지학계는 ‘직지’와 관련된 수많은 연구와 행사를 진행해 왔으며 ‘직지’에 늘 따라붙는 수식어 ‘세계 최고 금속활자본’은 고유명사로 여겨졌다.

이런 자긍심과 달리 국내 학계가 금속활자에 관심을 가진 것은 ‘직지’가 해외에서 세계 최고 금속활자본으로 인정된 1972년부터다. 이를 계기로 한국과학사학회가 만들어져 한국금속활자에 대한 공동 토론을 가지는 등 연구가 본격화됐다. 해외 학계에 의해 최초의 금속활자본으로 공인받은 ‘직지’가 국내 학계가 인정하는 유일한 고려시대 금속활자본으로 굳건히 자리잡았지만 ‘남명천화상송증도가’의 세계인쇄역사연표 등재를 기점으로 ‘직지’를 최고본으로 여기는 서지학계도 장기적으로는 변화가 불가피하다는 의견들이 나온다.

박상국 한국문화유산연구원장은 “1970년대 ‘공인본’이 목판본이라고 주장한 서지학자 천혜봉 교수는 그의 논문에서 판본 비교연구가 원문이 아닌 사진 촬영본으로 진행됐음을 밝히고 있다”며 “50년 전 사진 분석으로 진행된 연구의 정확성에 대해 다시 생각해 봐야 할 시점”이라고 말했다. 이어 “국내 서지학계가 열린 태도를 보이고 폭넓은 연구와 조사를 진행해 나갈 때 한국이 참다운 인쇄문화의 종주국이라 할 수 있다”고 말했다.

오재령 인턴기자 jjrabbit@beopbo.com

[1752호 / 2024년 11월 13일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원