필자가 2024년 10월 15일에 “‘직지’보다 앞선 금속활자본 ‘자비도량참법집해’ 찾았다”라는 제목의 기사 내용을 제보하여 기사화된 적이 있다. 개인 소장 ‘자비도량참법집해(慈悲道場懺法集解)’(공인본, 대성암본으로도 알려져 있음)가 ‘직지’를 인쇄한 활자와 다른 금속활자로 인쇄된 금속활자본이며, ‘직지’가 간행된 고려 우왕 3년(1377) 이전에 인쇄된 판본이라는 연구 결과가 한국문화유산보존과학회 학술지인 ‘보존과학회지’ 제40권 제4호에 게재되었다. 개인 소장본과 청주고인쇄박물관이 소장한 2010년에 보물로 지정된 ‘자비도량참법집해’(이하 청주고인쇄박물관 소장본)의 이미지를 비교 분석해서 얻은 결론이다. 비교에 사용된 청주고인쇄박물관 소장본과 개인 소장본 모두 ‘직지’를 인쇄한 금속활자와 같은 활자로 인쇄한 판본을 목판으로 다시 새긴 번각본(飜刻本)으로 알려져 있었다. 그러나 필자가 연구하여 소개한 개인소장본 ‘자비도량참법집해’는 서지학계의 외면으로 아직도 지방문화유산 지정은커녕 ‘고물’ 취급을 받고 있는 것이 현실이다.

2024년 11월 1일에는 원로 서지학자인 남권희 경북대학교 문헌정보학과 명예교수가 불교계 언론인 ‘불교IN’에 “‘자비도량참법집해’ 금속활자본 주장, 비전공자의 아전인수식 감정”이라는 선정적인 제목의 기고문을 실었다. 필자는 이 기고문에 대한 반론을 객관적인 근거자료와 함께 2024년 11월 6일자 ‘불교IN’과 2024년 11월 13일자 ‘법보신문’에 기고문의 형식으로 소개하였다.

2010년에 보물로 지정된 창주 고인쇄박물관 소장 ‘자비도량참법집해’의 국가유산 설명란에는 다음과 같이 소개되어 있다.

‘자비도량참법집해(慈悲道場懺法集解)’는 활자본을 번각한 목판의 인본(印本)이며 조판의 형식, 글자의 모양 및 크기 등을 비교하여 볼 때 이 책의 저본이 된 활자는 ‘직지(直指)’를 찍은 ‘흥덕사자(興德寺字)’로 추정되었다.

비록 고려후기에 찍은 바탕본(금속활자본)은 전하지 않지만 이 책을 통해 고려후기에 ‘직지’ 외에 또 다른 금속활자본의 존재 사실을 확인할 수 있어, 간접적이나마 우리나라 금속활자 인쇄의 계통을 보여주는 귀중한 자료이다. 현재 이 책은 동일한 판본이 공인박물관에 1부가 소장되어 있을 뿐 매우 희귀한 전적이다. 때문에 이 책은 우리나라 고려후기의 금속활자 인쇄본 연구에 필수적인 자료이며, 또한 불교학의 교학적(敎學的) 연구에서도 매우 중요한 문헌적 가치를 지니고 있다.

동일한 판본이 공인박물관에 소장되어 있다는 내용도 소개되어 있다. 남권희 교수는 본인이 30여 년 전 자신이 처음 발견해 분석‧연구했던 것이라며 “두 판본은 시기만 다를 뿐 같은 목판에서 인출된 것”이라고 주장했다. “두 판본이 달리 보이는 것은 시간 경과에 따른 목판의 변형, 인쇄 종이의 차이, 인출에 동원된 인력의 숙련도에 따라 차이가 발생한 것 뿐”이라며 “두 판본 모두 같은 번각본이라는 것은 이미 30년 전부터 서지학계에서 수차례 검토와 논의를 거쳐 검증된 사안”이라고 강조했다. 서지학계의 신진연구자 시절인 30여 년 전 본인이 내린 결론을 유지하기에 급급한 모양새라고 하지 않을 수 없다. 2010년 청주 고인쇄박물관 소장본의 보물 지정 당시에도 제대로 된 조사가 이루어지지 않은 채 개인 소장본 (전 공인박물관소장본 또는 대성암본)을 국가유산으로 지정하지 않은 것은 매우 실망스럽다. 서지학계나 국가유산청(당시 문화재청)의 문화유산 지정과정과 방식에 의문을 제기하지 않을 수 없다.

2010년 7월 ‘자비도량참법집해’ 청주 고인쇄박물관 소장본이 보물로 지정되자 신문에서는 이는 청주고인쇄박물관 및 흥덕사지의 위상을 한껏 높이는 일이자 인쇄문화의 메카를 더욱 빛내는 쾌거라고 보도하면서 ‘자비도량참법집해’와 ‘직지’ 금속활자본 찾기 운동의 필요성이 소개되기도 하였다. 흥덕사에서 찍었다는 간기는 없으나 자체 등으로 볼 때 현존하는 세계최고의 금속활자본 '직지심체요절'을 인쇄한 동일한 활자로 찍은 책을 나중에 목판본으로 다시 찍은 금속활자 번각본(飜刻本)이기 때문이라는 설명을 덧붙였다.

보물로 지정된 청주 고인쇄박물관 소장본 ‘자비도량참법집해’는 상권과 하권 2권이 2책으로 구성되어 있으나 상권 첫 장이 없어진 상태이다. 개인 소장본은 상권과 하권 2권이 1책으로 구성되어 있고 모든 장이 남아있다. 서지학계의 주장대로 두 가지 판본 모두 번각 목판본이라고 하더라도 어느 판본이 고려 인쇄문화를 후세에 전하는 문화유산으로서의 가치가 높다고 할 수 있을까? 하나는 보물로 지정되었고 하나는 고물 취급을 받고 있다.

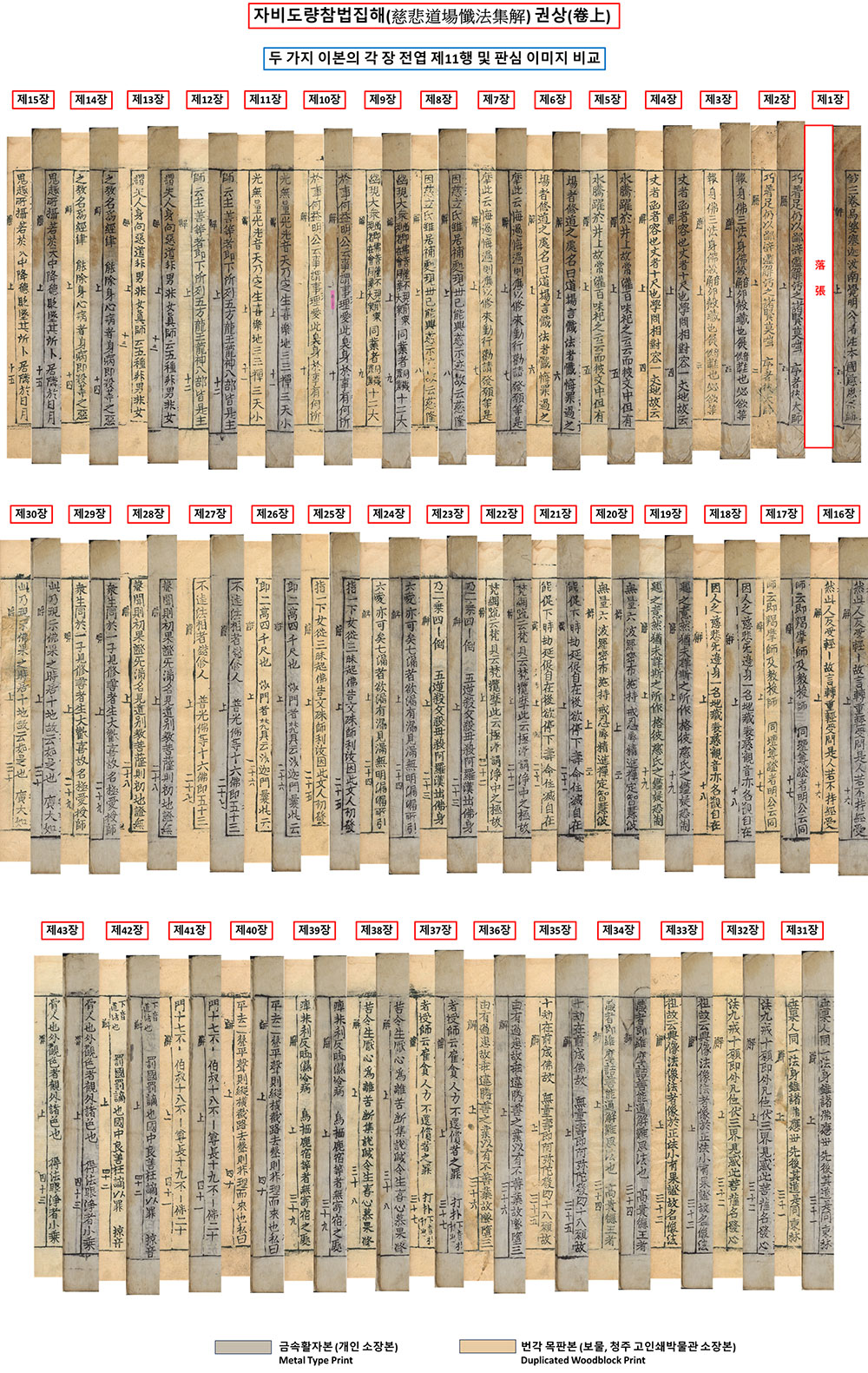

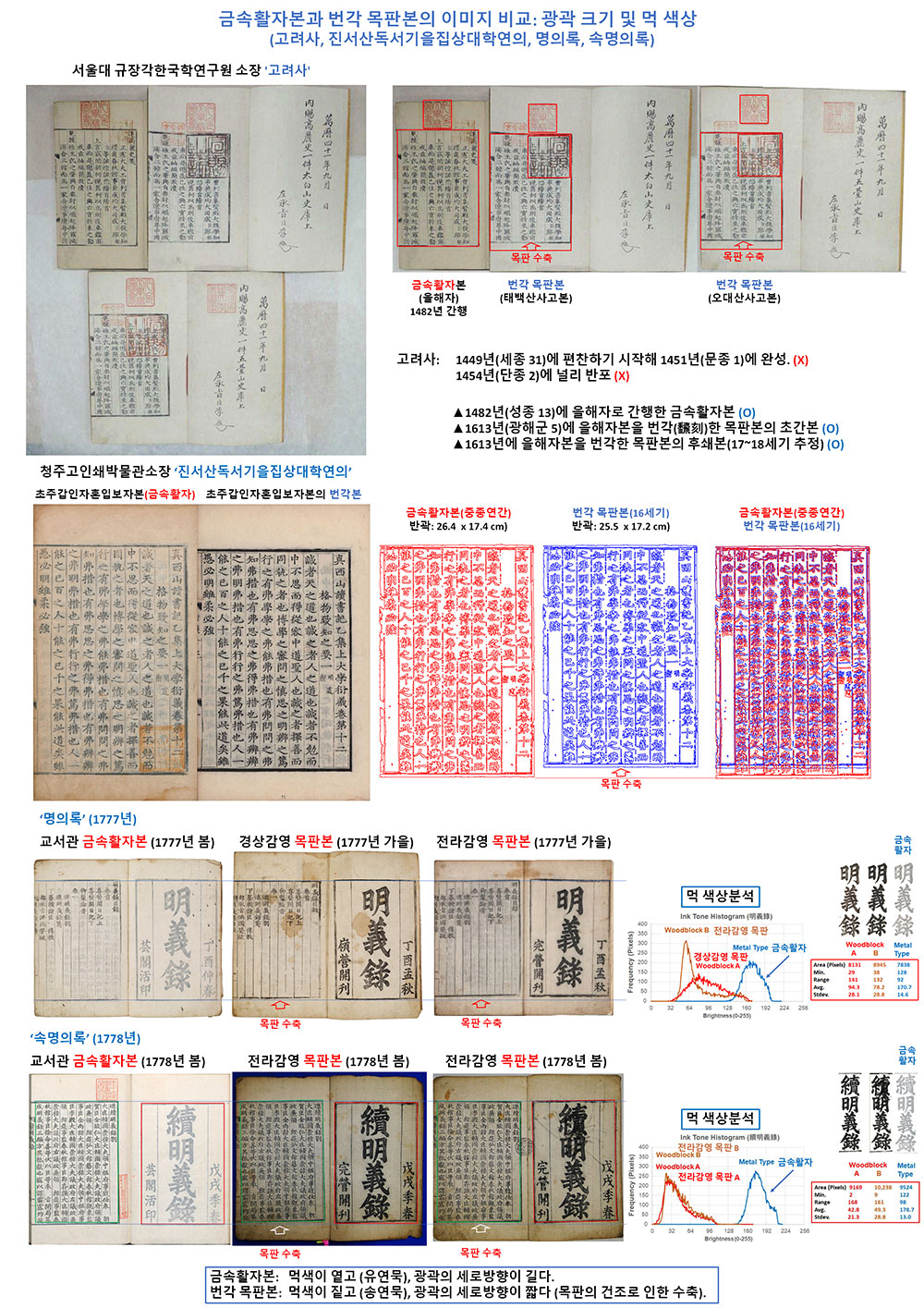

금속활자본과 번각목판본의 이미지를 비교해 보면 세로 방향의 인쇄 길이가 금속활자본과 번각목판본의 차이가 확연하게 드러난다. 금속활자로 인쇄된 종이를 목판에 뒤집어 붙이고 판각을 한 다음 인쇄를 하게 되면 목판의 건조로 인하여 한쪽 방향으로 수% 정도 줄어들게 되어 번각 목판본의 길이 방향의 크기가 금속활자본보다 줄어드는 현상이 나타난다. “자비도량참법집해‘ 개인 소장본의 길이 방향의 크기가 모든 장에서 보물로 지정된 청주 고인쇄박물관 소장본보다 길다. 이것은 개인 소장본이 청주 고인쇄박물관 소장본보다 이른 시기에 금속활자로 인쇄된 판본임을 증명하고 있다.

서울대학교 규장각한국학연구원 소장 ‘고려사(高麗史)’, 청주 고인쇄박물관 소장 ‘진서산독서을집상대학연의(眞西山讀書記乙集上大學衍義)’, ‘명의록(明義錄)’과 ‘속명의록(續明義錄)‘ 금속활자본과 번각목판본의 사례에서도 비슷한 현상이 확인된다. 번각목판본의 세로 방향의 인쇄 길이가 금속활자본보다 줄어든 것이 공통적으로 확인된다.

‘자비도량참법집해’ 개인 소장본 금속활자본의 활자 주조 기술의 완성도가 낮은 것으로 볼 때, ‘직지’보다 이른 시기에 금속활자로 인쇄되었을 가능성이 매우 높다. 개인 소장본과 ‘직지’ 모두 한쪽에 11행씩 인쇄됐다. 인쇄 영역(광곽)의 길이는 14.7cm와 14.8cm로 두 판본이 측정오차 범위 내에서 일치한다. 그러나 ‘직지’와는 다르게 ‘자비도량참법집해’ 개인 소장본은 행과 행 사이에 계선(界線)이 없다. 고려 고종 26년(1239)에 인쇄한 ‘남명천화상송증도가’ 금속활자본과 이후 번각 목판본에도 계선이 없는 것을 보더라도 고려시대 금속활자 개발 초기 단계에서는 계선이 없거나 인쇄되지 않는 조판방식을 사용했을 가능성이 매우 높아 보인다.

또한 ‘직지’의 높이 방향의 단위 길이당 글자 밀도가 ‘자비도량참법집해’ 개인 소장본보다 높은 것도 ‘자비도량참법집해’가 ‘직지’보다 이른 시기에 인쇄된 것으로 추정하는 중요한 근거이다. 각 행의 높이 방향의 길이는 ‘자비도량참법집해’ 개인 소장본이 22.9cm이고, ‘직지’가 20.8cm로 ‘직지’가 단위 길이당 글자 밀도가 11.2% 높다. ‘자비도량차멉집해’ 개인 소장본 인쇄에 사용된 금속활자의 글자 폭이 ‘직지’와 같다고 하더라도 각 글자의 높이는 평균 11.2% 낮다는 의미가 된다. 서지학자들의 선행 연구에서 ‘흥덕사자’로 인쇄했을 것으로 추정한 결과와 배치된다.

경험과 직관에 의존한 서지학계의 오랜 연구 관행도 문화유산지정에 관한 행정도 시대적 흐름에 맞춰 과학적인 방법으로 변화해 가지 않으면 진짜 ‘보물’도 ‘고물’ 취급을 하는 결과를 낳게 될 것이다. 소중한 우리 문화유산의 가치를 올바르게 인식하고 그 가치를 인정하는 것이 우리의 문화유산을 지키고 후대에 전할 수 있는 것이다. 늦은 감이 있지만 ‘자비도량참법집해’ 개인 소장본의 재조사와 국가유산지정을 촉구하는 바이다.

기고=유우식 경북대학교 인문학술원 객원연구원

[1802호 / 2025년 11월 26일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]