1. 현존 최고 금속활자본 ‘직지’ 맞나

2. ‘남명증도가’를 둘러싼 치열한 공방

3. 과학의 영역으로 넘어가는 금속활자본

4. 금속활자본 논쟁의 걸림돌들

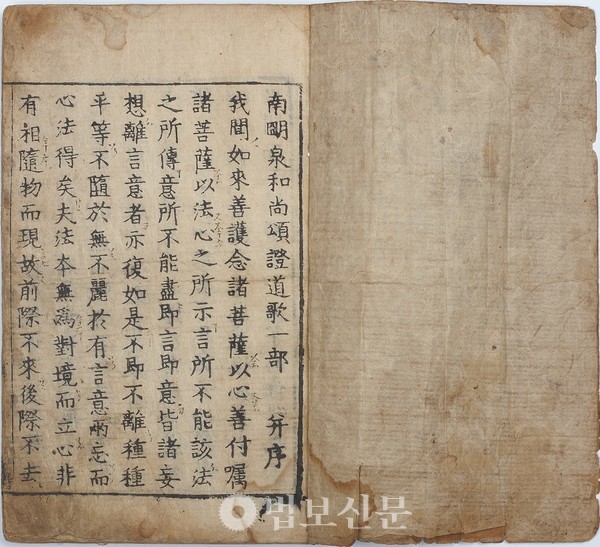

‘남명천화상송증도가’(이하 남명증도가) ‘공인본’이 목판본임을 주장하는 서지학계와 금속활자본임을 주장하는 이들이 글자의 특징을 비롯해 최이의 발문, 각수(刻手) 이름 등을 두고 팽팽한 견해차를 보이고 있다.

목판본은 나무판에 글을 새겨 찍어낸 책으로, 8세기부터 조선 말기까지 활발히 만들어졌다. 반면 금속활자본은 납이나 구리 등의 금속으로 만든 활자를 이용해 찍어냈으며 13세기에 처음 등장한 것으로 알려졌다. 목판본은 한 페이지 단위로 만들어지지만 금속활자본은 글자 단위로 주형을 만들기 때문에 같은 글자끼리 모양이 동일하다는 특징이 있다.

한국민족문화대백과사전에는 초기 금속활자본의 특징으로 묵색의 농도 차이가 심한 점, 글자가 옆으로 기울어진 점, 일부 글자가 거꾸로 식자된 점, 인쇄 도중에 탈락한 글자가 있는 점, 탈락된 것을 뒤에 붓으로 써넣은 점, 일부를 제외하고는 글자 획에 칼로 새긴 자국이나 나뭇결이 나타나지 않는다는 점 등이 제시돼있다. 이는 청주고인쇄박물관이 밝힌 직지에 나타나는 금속활자본의 특징과 크게 다르지 않다.

금속활자본 특징 공인본에 고스란히 나타나

최이 발문 해석·하단의 각수 이름 두고 이견

문화재위원을 역임하고 고려대장경 등 국내외 전적을 오랫동안 조사해온 박상국 한국문화유산연구원장은 ‘남명증도가’ 공인본에 금속활자본의 특징인 너덜이, 획의 탈락, 탈락된 부분을 칠하는 보사, 활자의 움직임, 뒤집힌 글자, 농담의 차이가 드러난다는 점을 확인했다고 밝혔다. 유우식(공학박사) 경북대 인문학술원 객원연구원도 공인본과 나머지 세 개 판본의 이미지 중첩 연구 결과 세 개 판본에 비해 공인본의 광곽 크기가 5% 정도 차이가 있는 점, 글자 위치가 다른 점, 책 전체에 고려시대 구결토가 적혀있다는 점, 후쇄본일수록 글자가 굵어지고 획이 탈락한다는 점 등을 근거로 공인본이 고려시대 인쇄된 금속활자본이라는 입장이다.

그러나 서지학계는 공인본이 금속활자본일 수 없다는 견해를 고수하고 있다. 서지학자 김성수 청주대 명예교수는 “탈락된 부분을 덧칠하는 등의 특징은 목판본에도 나타날 수 있는 현상”이라며 “일부 학자들이 목판본의 이중인쇄 현상까지도 금속활자본의 특징이라고 우기고 있으며 이는 목판 인쇄 방법에 대한 기초 지식이 없음을 방증한다”고 비판했다. 또 ‘헤리티지: 역사와 과학’(전 ‘문화재’)을 발간하는 국립문화유산연구원은 “공인본을 비롯한 네 가지 이본은 광곽의 크기가 거의 동일하고 각 장마다 광곽 크기가 다른 것은 오히려 목판본의 특징”이라며 공인본은 나머지 판본과 같은 목판본이라고 지적했다.

앞선 10월, 유우식 연구원은 목판본으로 알려진 ‘자비도량참법집해’ 개인소장본이 직지보다 앞선 금속활자본임을 주장하는 논문을 공개했다. 그는 개인소장본의 광곽 길이가 청주고인쇄박물관 소장본보다 최대 5.6% 짧은 이유는 목판본인 박물관소장본에서 수축 현상이 일어났기 때문이라며 개인소장본이 박물관소장본의 저본으로 사용된 금속활자본과 동일한 판본이라고 주장했다. 또 개인소장본의 활자 주조 기술의 완성도가 낮은 점 등을 근거로 ‘자비도량참법집해’ 개인소장본이 ‘직지’보다 앞선 금속활자본일 가능성을 제시했다. 이에 서지학자 남권희 경북대 명예교수는 “목판본이 시간 경과에 따라 세로 방향으로 3~7% 줄어드는 것은 상식”이라며 “개인소장본과 청주고인쇄박물관 소장본은 인출 시기만 다를 뿐 같은 목판에서 인출된 책”이라고 반박하는 등 고려시대 금속활자본을 두고 견해차가 뚜렷하다.

‘최이의 발문’과 ‘각수 이름’도 ‘남명증도가’에서 쟁점이 되는 부분이다. 1239년 무신정권 집권자인 최이가 쓴 ‘남명증도가’ 발문에 수록된 ‘중조주자본(重彫鑄字本)’은 ‘주자본을 목판본으로 다시 새겨’로 해석되어 왔다. 반면 고려대장경 한글 번역에 참여한 김두재 전 동국역경원 역경위원을 비롯해 이정섭 전 문화재전문위원, 이광호 연세대 명예교수 등은 ‘주자본으로 다시 새겨’가 맞는 해석이라는 입장을 표명한 바 있다.

‘남명증도가’ 하단에는 11명의 각수 이름이 새겨져 있다. 이들은 목판본인 고려대장경을 새긴 각수들과 동일 인물이다. 김성수 청주대 명예교수는 “각 활자를 주조해 찍어내는 금속활자본에는 각수 이름을 새길 이유가 없다”며 “각수 이름은 목판본에 나타나는 특징일 뿐 아니라 금속활자본에 각수 이름이 새겨진 사례는 없다”고 말했다. 남권희 경북대 명예교수도 “공인본은 목판본인 대구본, 삼성본과 동일한 판본이기에 같은 각수 이름이 나타나는 것”이라고 말했다. 이에 대해 유우식 객원연구원은 “1472년에 인출된 대구본과 1239년에 만들어진 공인본의 각수 이름이 동일하다. 233년의 시간 차이를 두고 동일한 각수 이름을 새기는 일은 있을 수 없다”며 “‘남명증도가’ 공인본에 나타나는 것은 각수 이름이 아닌 경판의 교정을 담당한 책임자였을 가능성이 높다”고 주장했다.

남권희 교수 “잘못된 해석과 비약이 문제”

학계 안팎 “이제 과학적 방법으로 증명하자”

서지학계는 새로운 연구와 주장을 배제한다는 일각의 비판에 수긍하기 어렵다는 입장이다. 남권희 경북대 명예교수는 1972년 천혜봉 전 한국서지학회장의 ‘남명증도가’가 목판본임을 주장한 연구 논문이 발표된 이후 더 이상 공인본에 대한 연구가 진척되지 않았다는 지적에 대해 “이미 당시 심도 있는 연구를 통해 결론이 났을 뿐 아니라 이후에도 주기적으로 서지학계에서 원본 대조를 통한 검증이 있었다”고 말했다. 또 “공인본이 금속활자본이라고 주장하는 일부의 의견 자체를 외면하거나 무시하는 게 아니다”라며 “다른 판본과 대조하거나 이미지 분석을 통해 검증한 사진이 있는데 어떻게 부정할 수 있겠나. 다만 해석 방법이 잘못됐다. 번각하는 과정에서 나올 수 있는 특징들을 가지고 공인본이 금속활자본이라고 비약하는 것이 문제”라고 지적했다.

공인본을 비롯해 금속활자본으로 주목받는 고서들에 대한 심층적인 연구를 요구하는 목소리가 높아지는 가운데 글자 해석이나 육안 식별에만 의존하지 말고 과학적 검증 방법을 통해 진위를 가려내자는 의견이 학계 안팎에서 주목받고 있다. 윤재석 경북대 사학과 교수는 “현재 쟁점이 되는 글자나 발문에 대한 해석 등은 공인본이 목판본인지 금속활자본인지 판별하는 결정적 증거가 될 수 없다”며 “이제는 과학적인 방법을 통해 객관적으로 증명하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

오재령 인턴기자 jjrabbit@beopbo.com

[1753호 / 2024년 11월 20일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원