조계종 중앙종회 영규대사 및 800의승 명예회복을 위한 특별위원회가 첫 공식 일정으로 금산 칠백의총과 보석사를 찾았다. 스님들은 ‘금산 칠백의총’에서 의승 역사가 누락된 현장을 마주하곤 “우리 후손이 800여 스님들을 선양하지 못해 참회한다”고 말했다.

이날 특위 위원장 정덕 스님을 비롯해 간사 호암, 위원 종봉, 지인 스님은 오전 10시 현장에 모여 세 시간에 걸쳐 금산 칠백의총 사적지·기념관, 보석사를 둘러봤다. ‘칠백의총’ 명칭을 ‘금산의총’으로 바꾸고 매년 9월23일 열리는 문화재청 순의제향 행사에 의승 명단을 포함하는 등 정부 측에 요구할 사항을 현장 점검을 통해 구체화하자는 취지였다.

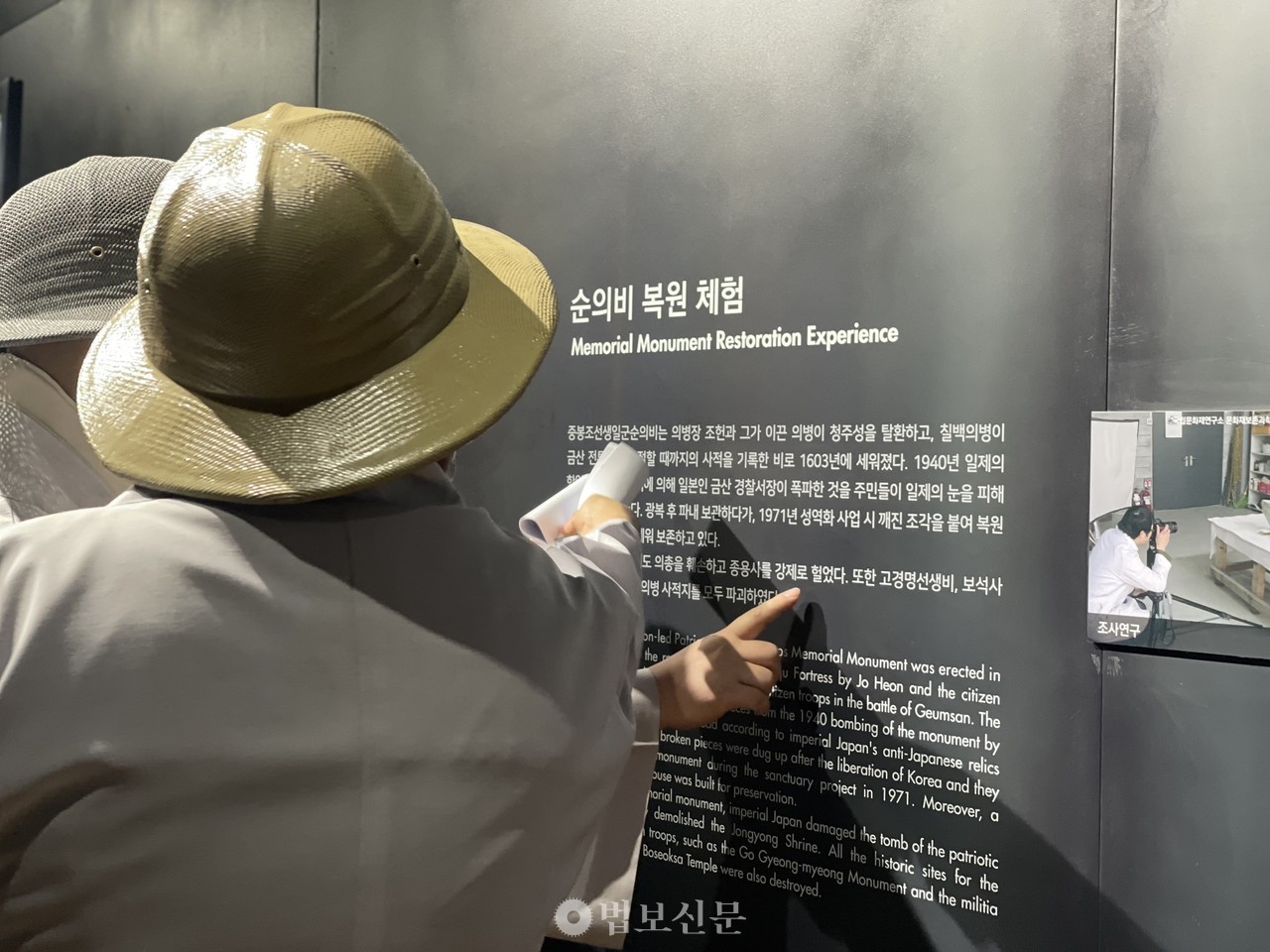

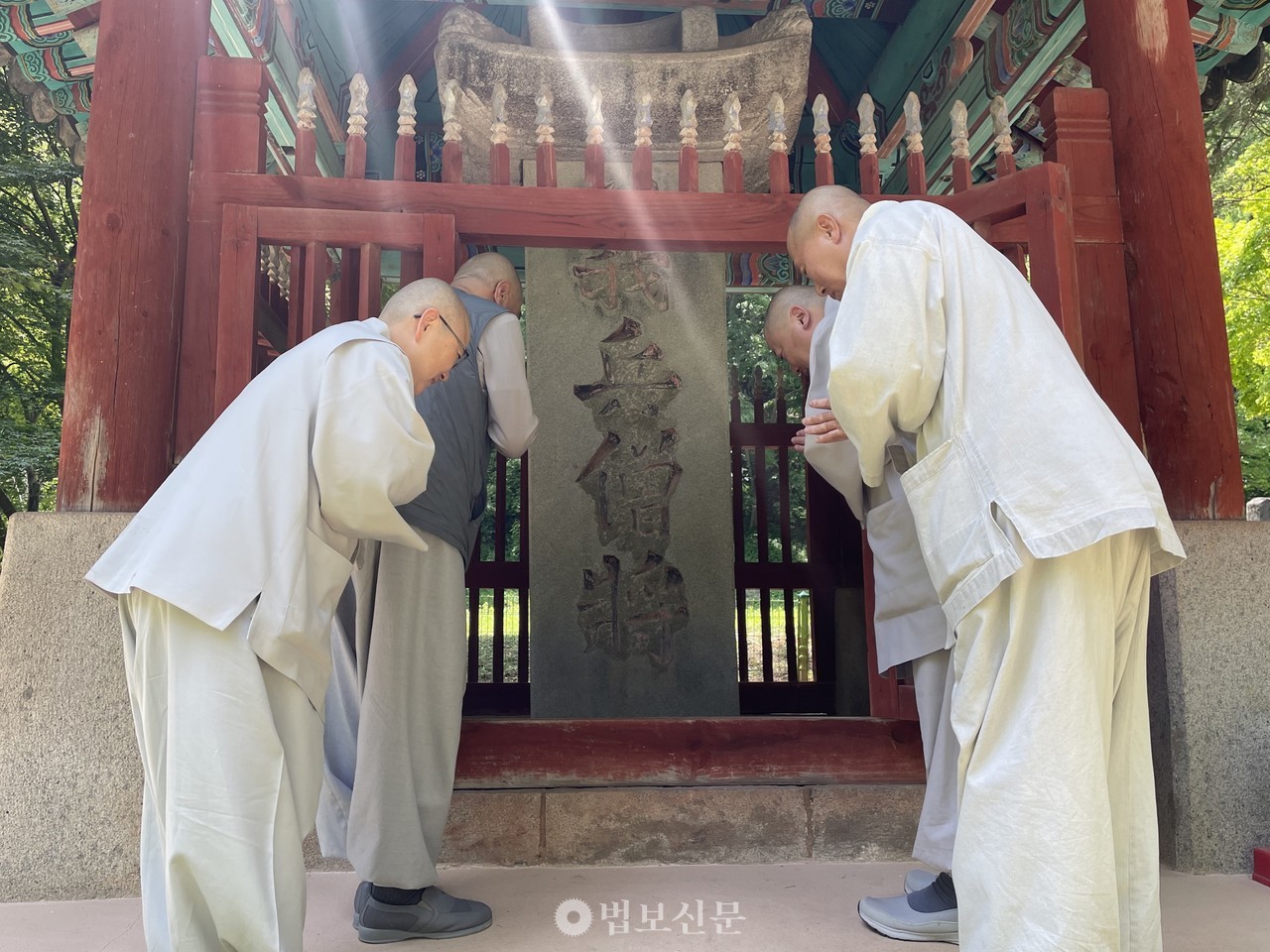

스님들은 사적 입구인 의총문(취의문) 인근의 ‘중봉조선생일군순의비’부터 살펴봤다. 조선 선조36년(1603) 세워진 이 비에는 조헌 선생과 영규 대사가 이끈 1500여 의사가 청주성을 수복하고 금산싸움에서 순절하기까지의 사적이 새겨져 있다. 비석은 애초 의총 옆에 건립됐다. 하지만 1940년 일제강점기 항일유적말살정책으로 파손됐다. 그러다 1971년 복원돼 현 위치로 옮겨졌다. 순의비 안내판에 의승에 관한 설명은 없었다. 영규대사는 조헌 선생의 조력자로 표현돼 있었다.

이어 스님들은 금산 전투에서 순절한 21위의 위패가 봉안된 ‘종용사’로 올라갔다. ‘종용사’는 1663년 현종이 사액한 명칭이다. 본래 1647년 건립됐다. 하지만 1940년 일제에 의해 전각이 헐렸다가 1952년 복원됐다. 이후 1971년 재단장을 거쳐 현 모습으로 바뀌었다. 이곳 역시 조헌 선생 선양이 강화된 것과 달리 영규대사와 의승의 공적은 아예 누락돼 있다.

정덕 스님(충주 미륵세계사 주지)은 “사적 내 전각들이 조선시대 지어진 것을 보존, 계승하고 있는 것도 아니고 모두 현대에 지어진 것인데 왜 의승 역사만 송두리째 누락했는지 모르겠다”며 서운한 마음을 감추지 못했다. 박정희 전 대통령의 1·2차 성역화사업으로 1970~1976년 칠백의총이 복원·정비됐다고 하더라도, 문화재청이 2015년부터 120억 이상 투입한 유적종합정비사업으로 영규대사와 의승 공적을 재검토할 여지가 충분했다는 지적했다. 문화재청이 지난해 4월 시작한 2단계 정비사업은 이번달 마무리 공사를 앞두고 있다.

스님들은 ‘종용사’에 향을 올리며 “종용사 오른편에 별실(別室)로 존재했다는 승장사(僧將祠)가 하루 빨리 제 모습을 찾았으면 한다”고 서원했다. ‘금산군읍지’ ‘이재난고’ ‘여지도서’ ‘각부청의서존안’ 등 사료에 따르면 승장 영규와 의승 위패가 따로 모셔진 승장사에서 대한제국 광무2년(1898) 7월까지 국가 차원의 제향이 있었다고 한다. 이날 칠백의총관리소 소속 학예사의 도움으로 직접 사당에 들어가 위패를 확인할 수 있었다. 종봉 스님(논산 쌍계사 주지)은 오른쪽 구석진 곳에 위치한 ‘승장사졸’ 위패에 반배로 다시 예를 올렸다.

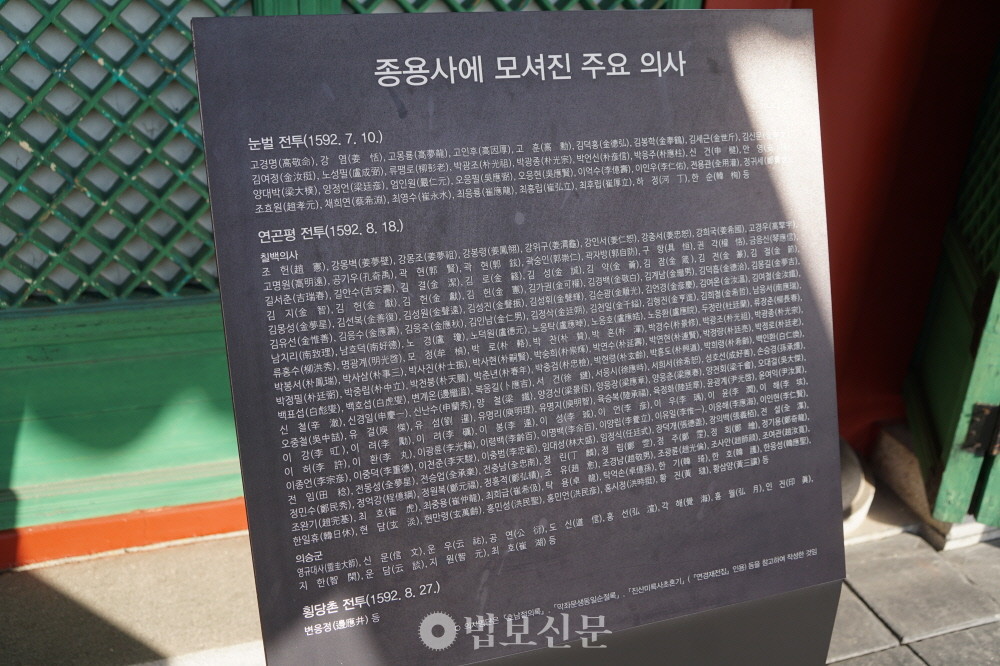

사당 앞으로는 ‘종용사에 모셔진 주요 의사’라는 안내판이 있었다. 비교적 최근 세워진 듯 보였다. 1592년 8월18일 연곤평 전투(제2차 금산전투) 의사를 적어둔 명단에 13명의 의승 법명이 적혀 있었다. 하지만 이마저도 의병 수에 비해선 터무니 없이 적었다.

호암 스님(군위 인각사 주지•불교문화재연구소 부소장)은 학예사에게 “의병에 비해 의승 역사가 너무나 적다”고 지적한 뒤, 학예사에게 “본관이 어디냐”고 물었다. 학예사가 파평 윤씨(坡平 尹氏)라고 답하자 “만약 파평 윤씨 조상님이 나라와 백성 위해 순국하고도, 흔적조차 없이 사라지면 학예사님 마음이 어떻겠냐”면서 “지금 우리가 그런 심정이다. 승병은 우리 조상이기 때문”이라고 했다. 이어 “없던 역사를 만들어 달라는 것이 아니”라며 “있는 역사를 올바로 기록해달라는 것”이라고 했다. 그러자 학예사도 공감하는 듯 고개를 끄덕였다.

스님들은 이어 의총으로 올랐다. 전문 연구자에 따르면 칠백의총에는 의승 유해도 일부 묻혀 있다. 정덕 스님은 의총 앞에서 “나라와 백성을 위해 목숨까지 바쳤던 800여 스님들을 올바로 선양하지 못한 것은 우리 잘못”이라며 “잘 챙기지 못해 죄송하다”고 거듭 참회했다. 스님들은 의총 앞에서 한동안 발걸음을 떼지 못했다. 또 의총 오른편에 1970년대 세워진 ‘의병 순의비’를 보며, “무덤 왼편에도 역사를 제대로 기록한 ‘의승 순의비’가 있어야 한다”고 의견을 모았다.

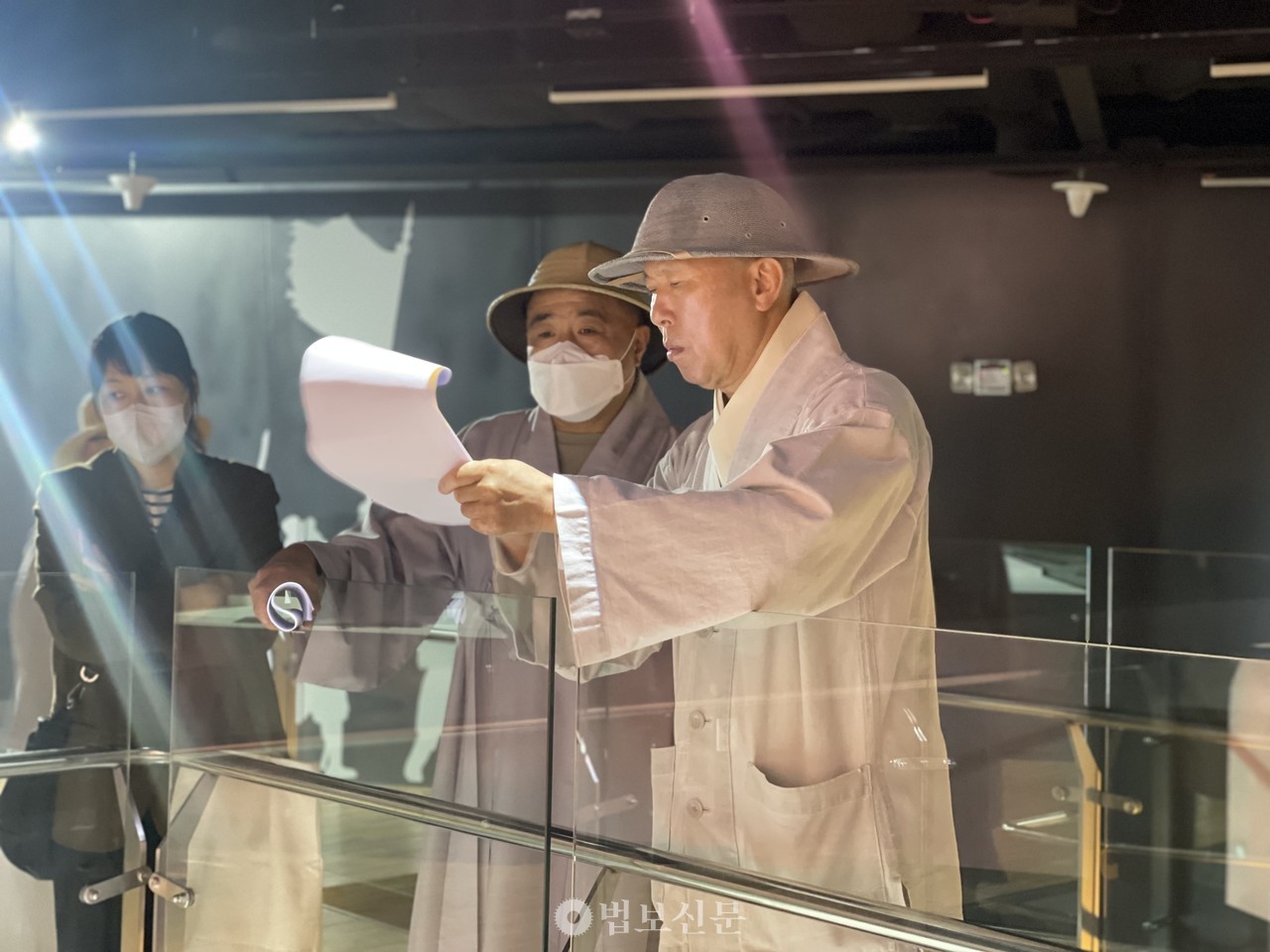

칠백의총기념관으로 걸음을 옮긴 스님들은 기념관의 전시 유물과 설명문을 하나하나 꼼꼼히 읽고 살폈다. 칠백의총기념관은 금산전투를 이끈 이름 모를 의인들의 정신을 계승하고자 문화재청이 2019년 설립했지만, 정작 의승의 기록은 누락돼 비판을 받고 있다. 특히 제1전시실에는 영규대사가 마치 조헌이 이끈 700의병에 포함된 듯 서술해 인상을 찌푸리게 했다.

종봉 스님은 “영규대사는 1592년 임진왜란이 일어나자 처음으로 승병을 일으켜 최초 육상전투의 승리인 청주성 탈환을 이끈 분”이라며 “영규대사와 800의승은 2차 금산전투에서 왜군의 호남진입을 막아 곡창지대를 보호하고, 적의 보급로를 끊어버리는 큰 공을 세웠다. 최전방에 나라를 지킨 의승군 역사가 대체 어디 갔는가”라고 탄식했다. 지인 스님(고양 기쁨정사 주지)도 “현장을 직접 보니 기사로 보던 것보다 더 심각하다는 것을 알겠다”며 “정말 속상하다. 문제 개선을 위해 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

이날 기념관 내 4D입체영상관에서 애니메이션도 시청할 예정이었다. 하지만 기념관 측은 “‘고장’으로 인해 보여드릴 수 없다”고 했다. 이외에도 주요 영상이 ‘고장’나 확인할 수 없는 상태였다. 스님들은 무거운 마음을 안고 기념관을 나와야 했다.

칠백의총으로부터 13㎞거리인 보석사도 찾았다. 신라 헌강왕 12년(866년)에 조구대사가 창건했다고 알려진 보석사 곳곳에는 아직도 영규대사의 흔적이 남아있다. 영규대사는 공주 갑사와 이곳 보석사를 오가며 머물렀다고 한다. 영규대사가 처소로 활용한 ‘의선각(충청남도 문화재자료)’의 현판은 순조의 부마 창녕위 김병주(1819~1853) 작품이다. 경내 앞 ‘의병승장비(충청남도 문화재자료)’는 숙종 5년(1839) 5월 금산군수 조취영이 세웠다.

도량에 들어서자 주지 장곡 스님이 특위 스님들을 환영했다. 장곡 스님은 특위 스님들을 조사전으로 안내했다. 임진왜란 당시 구국을 위해 앞장섰던 서산, 사명, 영규대사 진영뿐 아니라 지난해 11월 새롭게 봉안한 금산 전투 의승 신문·공연·운우·도신·홍선·각해·홍월·인진·지한·운담·지원·최호·처영·운일 스님의 위패가 모셔져 있었다. 장곡 스님의 오랜 노력으로 발굴된 의승들 위패다.

장곡 스님은 조사전의 영규대사 진영을 가리키며, “보석사 주지를 처음 맡았을 때 영규 대사 진영을 보고 놀랐다. 마치 무당처럼 그려져 있더라. 승복조차 제대로 입지 않은 상태였다”면서 “갑사에 있는 진영을 모본으로 새롭게 제작했다”고 설명했다. 이어 “2000년대 초 제가 갑사 주지를 맡았을 때 육해공 3군 본부의 장군을 초청해 영규대사와 의승군 추모제례를 성대하게 열었다. 의승이 외면되는 현실에 대한 서러움이 컸기 때문”이라며 ”의승군 선양 사업에 20년치 복지관장 월급을 다 쓰기도 했다”고 웃어 보였다. 또 “저는 이곳에서 영규대사와 의승군 선양에 최선을 다하려 한다. 이 일이 제 마지막 회향이라고 생각하기 때문”이라고 소회를 전했다.

보석사를 나온 스님들은 경내 입구에 세워진 ‘의병승장비(義兵僧將碑)’에 예를 올린 뒤 세 시간 만에 현장 점검을 끝냈다. 위원장 정덕 스님은 “의승군 명예 회복이 될 때까지 특위를 해체하지 말자”고 결의했다. 또 “칠백의총에서 의승군 역사가 바로서야 우리나라 호국불교가 제자리를 찾을 수 있다”고 적극적인 활동을 예고했다.

금산=정주연 기자 jeongjy@beopbo.com

[1681호 / 2023년 5월 17일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원